介護福祉士養成大学連絡協議会

東洋大学 渡辺裕美

全国の介護福祉士養成大学で学ぶ学生対象のZOOMイベント開催報告

2021年7月20日(火)12:10~13:30

「大学生対象 国試勉強法交流会 &「合格きっと」(eラーニング)説明会」を開催しました。

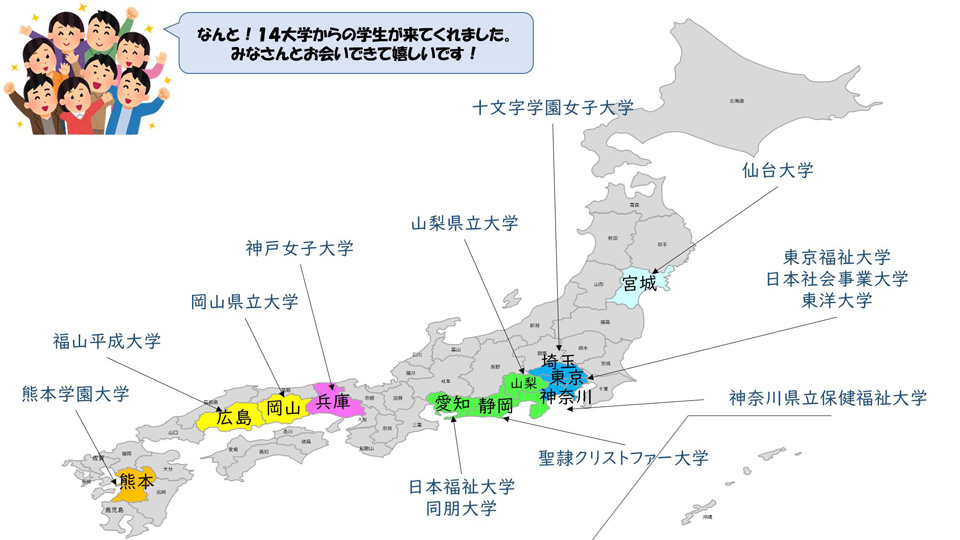

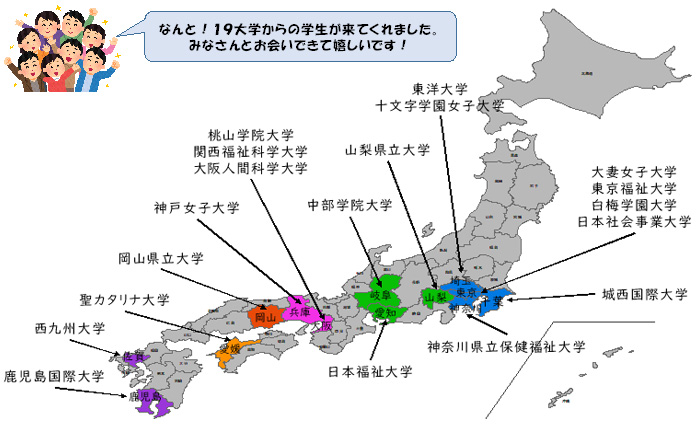

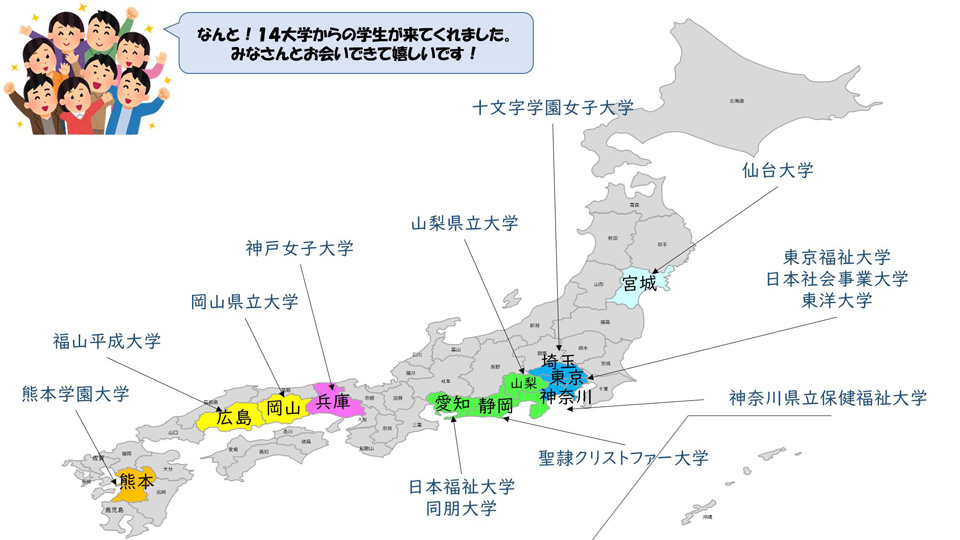

★全国の介護福祉士養成大学14大学から 学生104人 教員6人の参加登録がありました。

担当教員

渡辺裕美(東洋大学) 任セア(東洋大学)

第1部

介護と社福ダブル合格ゲストスピーカー2人による「私の合格勉強法」

古谷 美幸 氏 社会福祉法人永寿荘「ご福あげお 特別養護老人ホーム」

本間 竜人 氏 社会福祉法人聖風会「ゆうあいの郷 扇 特別養護老人ホーム」

第2部

全国の介護福祉士養成大学で学んでいる大学生の国家試験勉強方法交流会

第3部

「合格きっと」の使い方マニュアル説明&アドバイス 任(イム)セア(東洋大学)

注)写真撮影は、イベント開始時、イベント報告Web掲載のために撮影したいとお願いし、許諾を得て、同意した人に画面に顔を出してもらって写真撮影しました。

全国の介護福祉士養成大学で学ぶ104人の学生が全国14大学から参加!

1 熊本学園大学

2 福山平成大学

3 岡山県立大学

4 神戸女子大学

5 日本福祉大学

6 同朋大学

7 山梨県立大学

8 聖隷クリストファー大学

9 神奈川県立保健福祉大学

10 十文字学園女子大学

11 東京福祉大学

12 日本社会事業大学

13 東洋大学

14 仙台大学

第1部 介護と社福ダブル合格ゲストスピーカー2人による「私の合格勉強法」

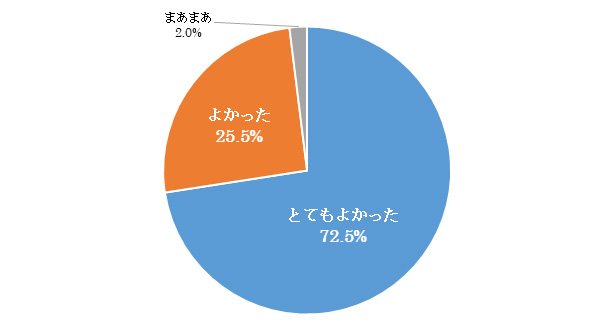

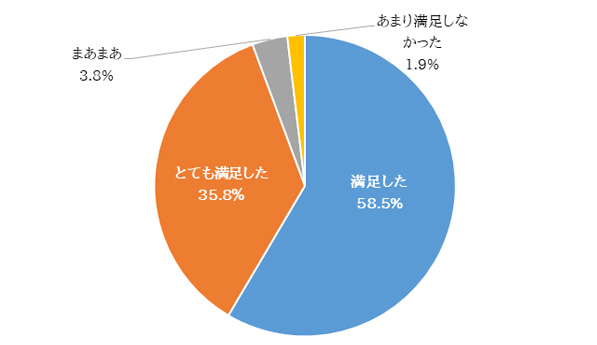

とてもよかったです。アンケートでは98%の人が「話を聞けてとてもよかった、よかった」と高評価でした。寄せられたリアクションコメント詳細は、アンケート結果をお読みください。

古谷 美幸 氏 社会福祉法人永寿荘「ご福あげお 特別養護老人ホーム」

パワポスライド

パワポスライド

いつから、何をやりはじめたか、時期別に一日のスケジュール。解説ノートの写真。しかも、初回の過去問チャレンジ時の解説ノートと、何度も解いた後のノートの違いを、現実に示し、どのように作成したかを説明。コロナ禍で会えなくても電話で友達といっしょに勉強するやりかたも。息抜きしながら前へ毎日すすめること。等のプレゼンがありました。

本間 竜人 氏 社会福祉法人聖風会「ゆうあいの郷 扇 特別養護老人ホーム」

パワポスライド

パワポスライド

運動部で活躍しながら、どうやってダブル合格したか。10冊以上の単語帳の写真。具体的な単語帳の書き方と使い方。以前は一定の勉強時間はあったものの昼寝やスマホいじりしながらだった我流の勉強スタイルを、「これでは合格できない」 と、大きく変えたこと。生活時間の変化をビフォー・アフターで比較して提示。合格3か条:毎日やるべし・休む時は休むべし・信じたやり方を貫き通すべし。等のプレゼンがありました。

第2部 全国の介護福祉士養成大学で学んでいる大学生の国家試験勉強方法交流会

11グループに分かれて、介護福祉士国家試験の受験準備状況や、おすすめの勉強方法を伝えあって交流しました。グループの司会進行役は、東洋大学4年生にお願いしました。その成果については、アンケート結果をお読みください。

第3部 「合格きっと」の使い方マニュアル説明&アドバイス

任(イム)セア 先生(東洋大学)

パワポスライド

パワポスライド

社会福祉振興・試験センターのホームページを活用することを伝え、直近5年間の介護福祉士国家試験の受験者数合格者数グラフで現況を理解し、「125点満点の7割、87.5点以上を目指そう」と、学習の目標点数を確認しました。介護福祉士の試験問題が13科目125問であること、午前問題と午後問題の科目構成、一問あたりの解答時間が1分強と短いので、国試対策が重要であることを改めて意識づけしました。

次に、介護福祉士国家試験対策システム「合格きっとE-learning」へのアクセス方法を画面共有しました。国試問題を例題に、参加者とやりとりしながら解き、解説しました。全員合格を祈願し、笑顔で終了しました。

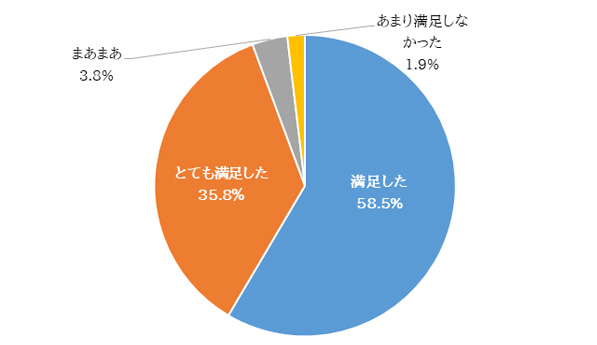

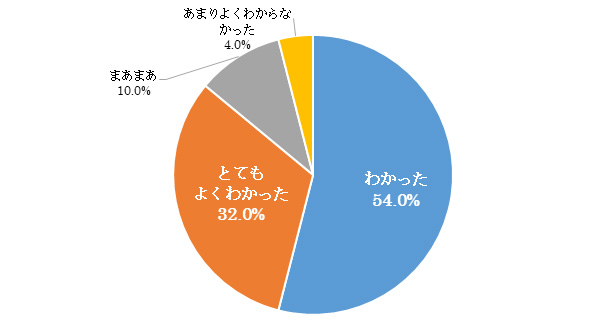

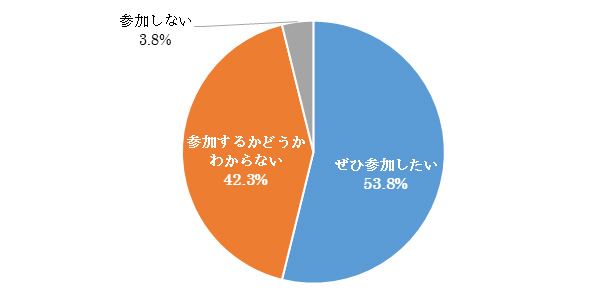

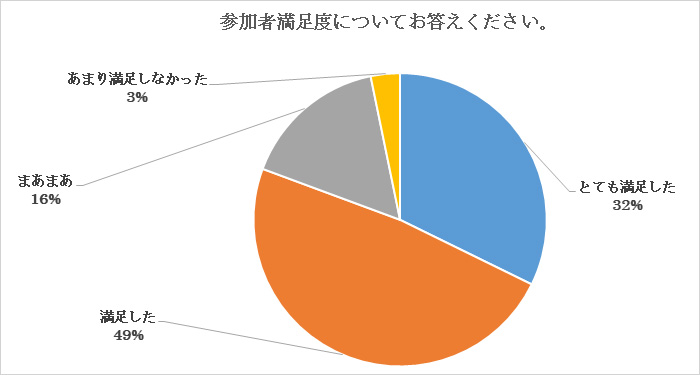

イベント終了後のアンケート結果 N=54

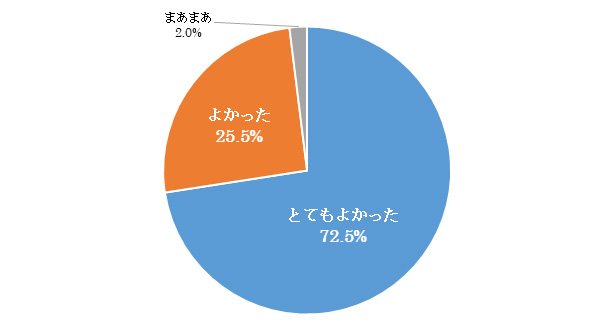

Q1. 参加者満足度についてお答えください。

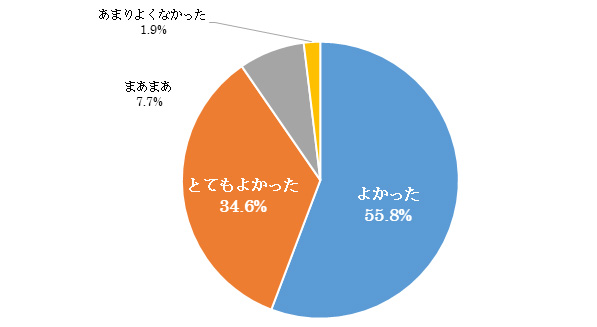

Q2. 介護と社福ダブル合格ゲストスピーカー2人による「私の合格勉強法」はどうでしたか。

Q3. ゲストスピーカーのプレゼンについて感想コメントを自由にお書きください。

| 勉強方法を知れて良かった。 |

| 計画性を持って勉強すること、始める時期は早い方が良いこと、実際のエピソードを交えて話してくださり、ありがとうございました。 |

| どの参考書を購入しようか迷っているという段階だった。きょうから予定を立て頑張りたいと思う。 |

| 私自身が毎日勉強のやる気が出なかったり勉強方法がなかなか見つからなくて上手く進められなかったのですが、今回のお話を聞いたことでどうやって進めていけばいいのかがわかりやすくとても参考になりました。 |

| 今後の勉強法について不安があったので、少し心が楽になりました、ありがとうございます。 |

| 貴重なお話ありがとうございました。参考にさせていただきます。 |

| とても良かったです。 |

| コツコツと勉強しているということと頑張らないといけない気持ちになりました。 |

| いつ頃からどのようなテキストを使って取り組んでいったのか、スケジュールなどのPowerPointから具体的な取り組みの姿勢を知ることができた。 |

| 具体的な勉強法やスケジュールの詳細をご教示いただき、学生がすぐに模倣できると感じました。 |

| とても参考になりました。私はまだ勉強が本格的に始まっていないため、本間さんのスケジュールや勉強法が私に合っているのかなと思いました。私はスケジュールを立てるのが下手でよく計画が壊滅するのですが、古谷さんの1週間単位と1日単位のスケジュールを立てると、良い計画が立てられそうな気がします。使わせていただきます!実際に合格された方の勉強法やスケジュールを知れたこと、とっても心強いです。ありがとうございました。 |

| スケジュール管理と、勉強方法の提示がとても良かったです。 |

| とても分かりやすく、ためになるプレゼンであり、勉強に対する不安などが和らいだ。 |

| 一日のスケジュールの際に,大学の講義の時間が記載されていなかった。それは今回のスケジュールに含めていなかったのか,そもそも講義自体がないのか疑問に思った。また,国試の勉強の他に,卒論や講義の課題などがあると思う。それらをどのような時間配分で取り組んでいたのか気になった。 |

| 先輩方がどのような勉強をしているのかを知ることができ、勉強のスケジュールや方法を参考にしたいと思った。 |

| 勉強しなくてはいけないと分かっているが、なかなか良い勉強法がわからなかったり、やる気が起きないが、先輩の具体的な話を聞けて為になった。 |

| 自分の現在の勉強法は間違っておらず、このまま続けていけば合格に近づけると感じました。 |

| 勉強する際にどのような方法だったのか、どのようなことを意識していたのかよくわかりました。参考にします。 |

| 2人の先輩方の勉強法を参考にさせて頂いて、私も、頑張りたいと思いました。 |

| グループでお互いに勉強する方法を共有したり、過去問題集の解ける方法をサポートを示したりして、とても良かったと思います。 |

| どんな勉強法をしたらいいか分からなかったので、先輩方の勉強法を参考にしたいと思いました。 |

| 実際にダブルライセンスを取得されたお二人の話を聞くことができて、改めて自分も頑張らなければならないと思いました。社会福祉士の過去問は解き始めてはいますが、1ヶ月ほどさぼってしまっているので気を引き締めて頑張ろうと思いました。 |

| とても具体的な勉強計画や勉強内容を教えてくださり、とても参考になりました。同じ大学のメンバーと一緒にこの勉強法を参考に一緒に頑張ろうと話しました。 |

| 合格した先輩方の国試に向けて、具体的な取り組み方法を知ることができて真似してみようと思いました。 |

| 計画が必要だということを理解できました。 |

| 自分の現状と重なるところが多くあり、何よりも参考になった。そして自信をもらった。伝統を継ぎ、自分も来年この立場になりたいと強く思った。この気持ちを忘れずに自分の学習方法を見直して頑張りたいです。 |

| 分かりやすくアドバイスなどをしてくれたおかげで、試験勉強に対する不安などが軽減した。 |

| 2人のゲストスピーカーの方の話を聞いて、本格的に国試に向けて勉強しなければならないと改めて感じることができました。また、単語帳を作って、わからない単語を覚えていく勉強法を今日から真似したいと思いました。 |

| 計画が必要だということを理解できました。 |

| 人によって勉強方法も違います。続けることは大切だと感じた。 |

| 1日のスケジュールなど聞くことができて、とても参考になりました。アルバイトはどうしていたのか伺いたかったです。 |

| 今日の話を聞いていて、勉強方法も大切ですが、時間の使い方も大切だと感じました。 |

| 人によって勉強方法が違う。最後まま続けることは大切だと感じた。 |

| お二方ともに自分に合った勉強法を見つけて国試勉強をしていて凄いなと思いました。私はまだどの勉強法が合っているのかわからないので頑張りたいと思いました。 |

| 色々な勉強方法を教えていただき、自分に合った勉強法を見つけて資格取得に向けた勉強を頑張りたいと思いました。 |

| 色々な勉強方法を教えていただき、自分に合った勉強法を見つけて資格取得に向けた勉強を頑張りたいと思いました。 |

| 歳が一個上であったため国試の勉強法などとても身近に感じることができました。「単語帳をたくさん利用すること」や「友達と電話しながら勉強する」など具体的な方法が知れて参考にしたいと思います。また、1日の合格スケジュールについて、自分の今後の生活のイメージがつきました。感謝です。頑張ります。 |

| 勉強法も人によって異なっていて聞いていて面白かったです。私はどういう勉強法があっているのか、なんとなく分かっているので自分を信じて努力しようと思いました。 |

| コツコツとこなすことが近道で、建設的な計画を実施できているのが自身の身を引き締める良い薬になりました。 |

| 1日の大まかなスケジュールを組んでルーティンのように行うことで習慣になっていくのだと思ったので、私も自分なりのやり方を見つけて勉強に取り組んでいきたいと思いました。 |

| おすすめの勉強法やスケジュールのほか、失敗談についてもお話しいただき、大変勉強になりました。 |

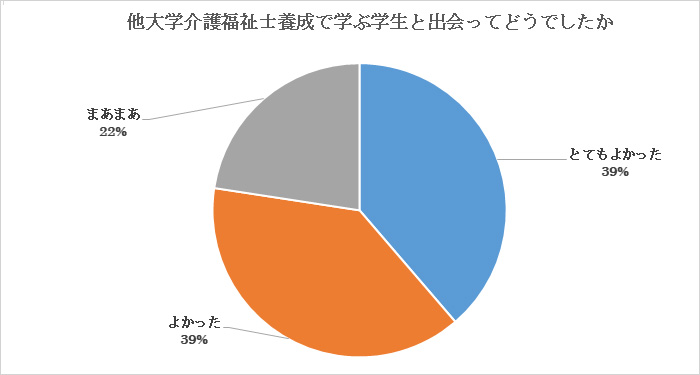

Q4. 他大学の介護福祉士養成で学ぶ学生と出会ってどうでしたか。

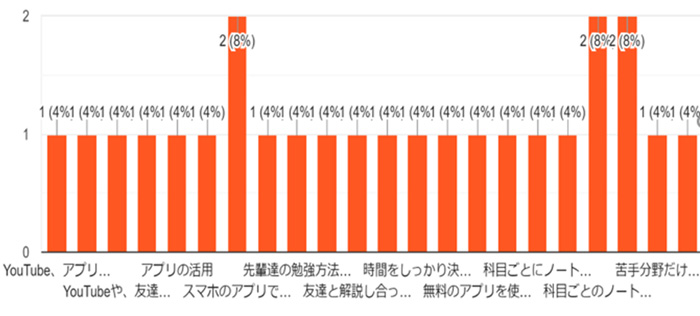

Q5. あなたが「なるほど」こんな勉強方法があるのか と刺激を受けたことを書いてください。

| 友達と勉強をする |

| 就寝30分前に暗記して、起床すぐに覚えているか確認すること |

| 予定を立てるということと、他者(友達や教員)との共有。予定を立て自分のやらなければならないことを視覚化、他者との共有で一人ではないことと、勉強への集中力が上がると感じたから。 |

| レビューブックの活用 |

| 同じこと話学んでいる人にあえて頑張ろうと思えた。 |

| もうすでに勉強を始めていたこと |

| 自分が間違った問題が分かりやすく復習出来るようにノートにまとめること |

| アプリを使う、過去問をとく |

| きちんとスケジュールを組んで取り組むこと |

| 間違いノートの取り組みは有効ですね。参考になりました。 |

| 間違えノートと単語帳をやってみようと思います。 |

| 単語カードの使い方 |

| 社会福祉振興・試験センターのホームページを活用すること |

| 分からなかった問題に対して,ノートのまとめ方法について参考になったと思う. |

| 単語帳を使う方法、わからなかったところに付箋を貼る方法が刺激を受けた。 |

| 分からないページには付箋を貼り、理解できたら付箋を外すことで、自分の理解度の可視化ができるだけでなく、達成感に繋がると思った。 |

| 友達と一緒に行うことをコロナ禍においては電話で代用していた事。 |

| 単語帳を使って行う方法 |

| 単語帳に、分からなかった問題や、分かったけど次に解くときに間違えそうな問題を書いて、1日に3冊分解いていたという勉強方法。そして、単語帳の問題を全部解けるようになるまで繰り返すという勉強方法。 |

| 聴覚障害者のための社会福祉士受験講座があること。 |

| メール帳をたくさんつくって、単語を一つ一つを覚えていくことがわかった。 |

| アプリを使った勉強法 |

| 隙間時間を使った勉強方法です。自分でつくったノートや暗記グッズを作ろうと思いました。 |

| 友達と一緒に問題を出し合う |

| 分野ごとで勉強すること。 |

| タイムスケジュールを組み、それをルーティン化させること。 |

| 友人と時間を共有することは、切磋琢磨できて取り入れたいと思った。 |

| 社会福祉振興・試験センターのホームページの活用 |

| 過去問や模擬試験を解いて、理解したことを家族など、人に教える勉強法を実践している人の話を聞いて、人に説明することで自分がちゃんと理解していることが確認できて良いなと思いました。 |

| タイムスケジュールを組み、それをルーティン化させること。 |

| 友達と一緒勉強することはいい勉強方法だと感じた。 |

| 特にありませんでした。まだみなさん模索している段階のようですので、いい方法を見つけていければなと思いました。 |

| ハンドブックみたいなものを通学の時間を使って勉強していた人がいることは参考になりました。 |

| 友達と一緒に勉強することはいいだと感じた。 |

| 1人で黙々と勉強するのも良いが友達同士で勉強すると教えてもらったり教えたりの関係ができて、自分の勉強に繋がって良い方法だと思いました。 |

| 単語帳を活用した勉強方法を知り、実践してみたいと思いました。 |

| きちんとスケジュールを組んで取り組むこと |

| 「単語帳をたくさん利用すること」や「友達と電話しながら勉強する」など |

| ひたすら単語帳に書く。 |

| 今までは勉強というと、分厚い参考書を買い、それを時間をかけて解くものと思い込んでいましたが、スマートフォンのアプリでも手軽に、気軽に勉強できることに刺激を受けました。 |

| 「朝の時間に友人と通話しながら勉強することで、勉強の習慣をつけた」というお話が印象的で、刺激を受けました。 |

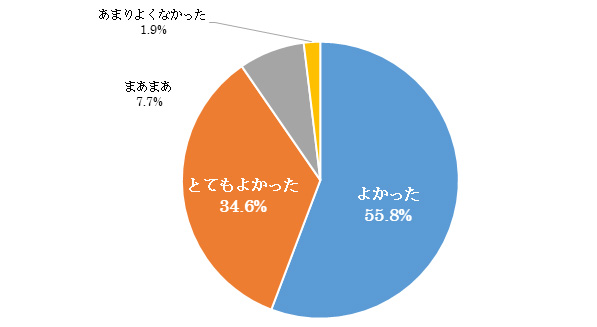

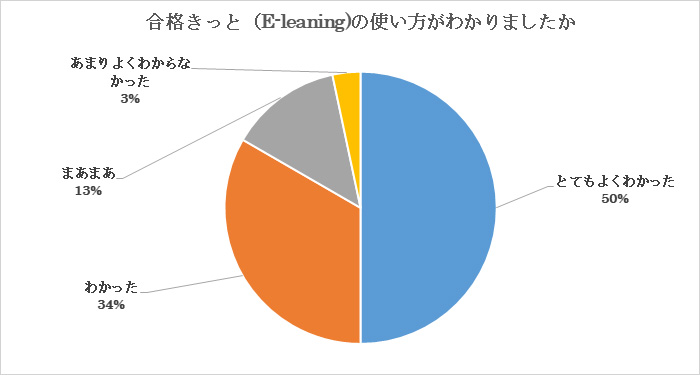

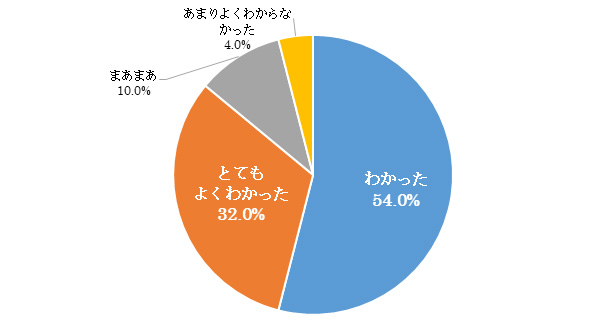

Q6. 合格きっと(E-learning)の使い方がわかりましたか

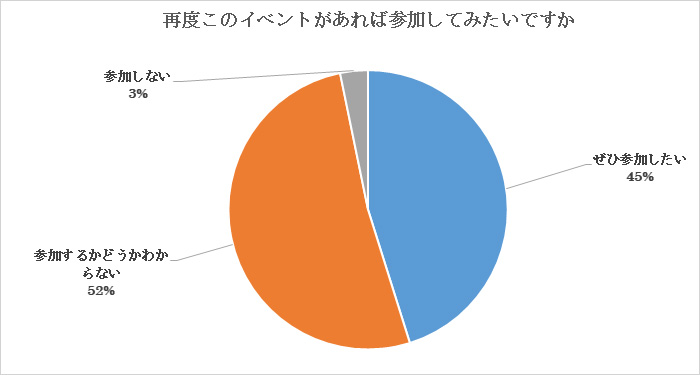

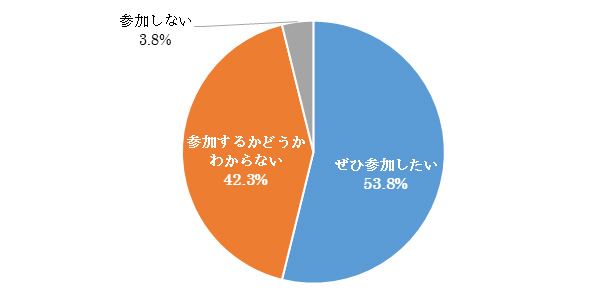

Q7. 再度、このイベントがあれば、参加してみたいですか?

Q8. ZOOMでの開催・アクセス方法・運営方法など、なんでも自由にお書きください。

| 可能でしたら、実際に対面で集まって交流出来ればもっと話しやすかったりするのではないかと思いました |

| ありがとうございました。 |

| ご企画、運営等、大変お世話になりありがとうございました。貴重な機会をいただきましたこと、感謝申し上げます。 |

| zoomでの開催、分かりやすかったです。ありがとうございました。 |

| 開催時間と次の講義時間の影響で,移動する時間が限られていたこと,発言する機会があると思っていなかったことで,大学の空き教室で参加していた.空き教室は講義で確保しているものではなく,時間帯も相まって人の出入りが多く,発言しづらかった.受講しやすい環境に整備ができるように開催時間などの配慮を行って欲しかった. |

| 参考になる会でした。ありがとうございました。 |

| グループ分けの名簿が欲しかったです。 |

| ZOOMのURLが書かれていたので、困ることなく、参加できました。とても参考になる交流会を開いて下さってありがとうございました。 |

| 参加してよかったです!今日参加した全員が仲間でありライバルであると思うので頑張りたいです!とても刺激を受けました。 |

| グループに分かれて話し合いをした際に、名前の変更の仕方がわからないという人がいたため、最初に名前の変更方法を説明した方が良いと思いました。 |

| 昼休みのみの参加になりました。どの大学も参加できる時間というのは難しいと思います。しかし、zoomになったために他の学生と交流ができるチャンスとなりました。モチベーションが上がりました。ありがとうございました。 |

| 授業のため、グループでの話し合い部分のみの参加になってしまい、合格キットなどについてあまり詳しく聞くことが出来なかったので、もっとお話を聞いてみたかったです。 |

| 「昼休みだけの参加もOK」という点が、参加のしやすさに繋がっていたと思います! |

以上

ご参加いただきありがとうございます。

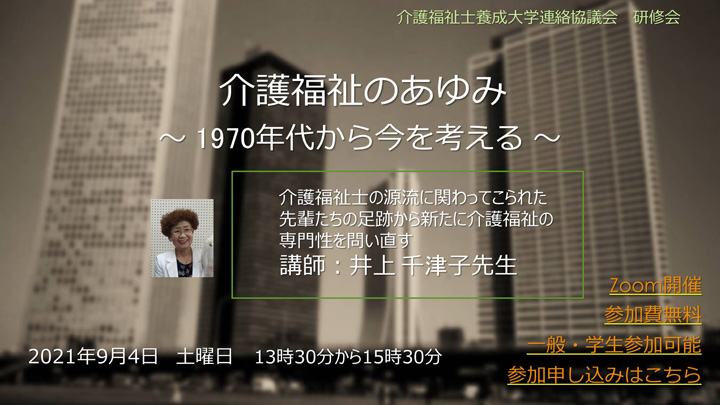

当日の資料:ホームヘルパーの軌跡 井上千津子先生

当日の資料:ホームヘルパーの軌跡 井上千津子先生