4年制大学の介護福祉養成教育 今後の方向性(完成版)

平成26年11月 介護福祉士養成大学連絡協議会

★

今後の四年制大学における介護福祉士養成教育の在り方について

本年6月から厚生労働省に「福祉人材確保対策検討会」が設置され、介護人材を含む福祉人材確保に関する検討がされてきた。10月14日には、第7回の会議において取りまとめ案が出され最終議論が行われた。その後、この検討会の議論は「社会保障審議会福祉部会」に引き継がれ、「福祉人材確保専門委員会」において方策が検討されている。第1回は10月27日に、「量的な確保対策」が検討され、第2回目は11月18日に「量的な確保方策」が検討された。

この中で、介護福祉資格取得方法見直しに向けた取り組みの方向性としては、「介護福祉士を介護職の中核的存在として位置づけ、介護福祉士の社会的評価を確立する方向性を目指す」とし、その中期的対応として「継続的に専門性を高めていくことのできる教育体系の確立、専門性に応じた役割と位置付けのあり方等について」検討を進めるとしている。

そのため、介護福祉士養成大学連絡協議会では、「四年制介護福祉士養成大学の教育の強みはどこにあるのか、独自科目、独自の教育方法を可視化するデータを示す」ことを緊急の課題としアンケート調査を行った。このアンケート結果のまとめの内容から見えてきた四年制大学で介護福祉士養成を行う利点、強みを生かし、これからの介護職の中核となる担い手として、リーダーとしての資質の基礎となる教育を行っていきたい。

1)期待される四年制大学の介護福祉士養成教育

今回のアンケート結果を、まず単純集計から概要として第1報をまとめた。四年制大学卒業の介護福祉士としての強みはなにかという点で、単に「技術ができる」 「即戦力となる」といった事ではなく、目の前にいる利用者に必要な介護福祉の習得、さらには介護福祉の根拠となる知識や技術を修得できるという結果が得られた。そして、利用者・介護職チーム・他職種等との連携する能力があるという回答も多かった。

つまり、「介護福祉士」養成を大学教育で行う事により、介護福祉の理念、価値や知識を基盤に介護実践力のある学生を介護福祉の現場に送り出せることが強みとなる。そして、四年制大学の卒業生は、将来担う役割として、活躍の場所に限らずリーダーとして幅広い分野で活躍できる質的内容があり、「介護福祉のエキスパートリーダー」として期待される。また、教育の領域では、介護教員のベースラインとすることができるという回答も多くみられたことで、教育や研究の分野での活躍の可能性も期待される。

独自科目については、もともと大学では、介護福祉士教育の他にも社会福祉士の科目も学んでおり、教育やマネジメント等の科目がある。これらの科目は、短大や専門学校も取り組んでいるところもあるが、4年間の学びという1850時間+アルファの量と質の内容によって総合的な成果が期待される。

2)今後の介護人材を支える介護福祉士

以上のことから、アンケートから読み取れる四年制大学卒業の強み、そして、独自科目の内容や期待される内容などから、現在の位置と養成のありかた、そして今後の可能性を考えてみたい。

現在日本では、2025年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築が進められている。しかし、今後、急増加していく高齢者の地域生活を支えるためには介護人材不足の問題がある。

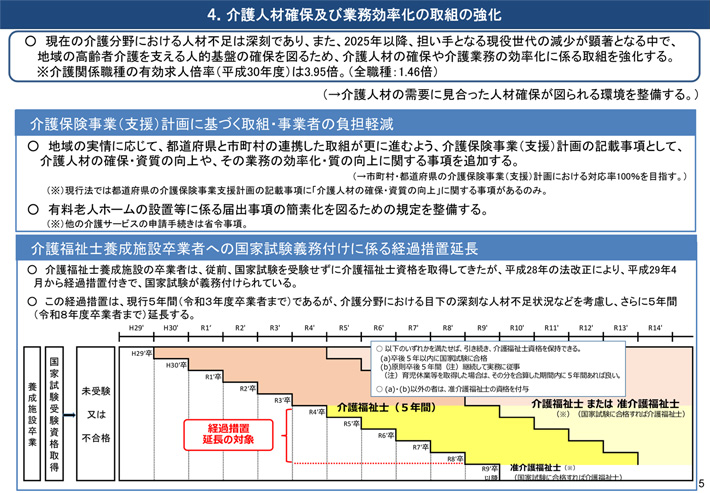

介護人材は、地域包括ケアシステムの構築に不可欠の社会基盤であり、その確保は最重要の課題とされている。そのため、他業種からの「参入促進」や「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」介護という仕事の魅力がさらに高まる循環を促し「選ばれる業界」への転換を図ろうとしている。また2025年には、介護福祉士が介護現場での中核的な機能を担うこと、このため、2025年までに介護人材の5割を示すことを目指している(図1)。つまり、2012年度の介護職員推計値が149万人とされているが2025年では237万人から249万人の介護職員が必要と推計されているので、2025年には125万人ほどの介護福祉士が必要となるのである。(厚生労働省「福祉人材確保対策検討会」10月22日)

しかし、このような介護人材の量的な解決だけでなく、その専門性をより一層高めるための養成・教育の強化・充実の在り方それに伴う介護福祉士の能力や機能の評価の向上の在り方なども検討されている。

検討されている「介護人材の類型・体系」において介護職は、A:介護福祉士、B:研修を修了し、一定の水準にあるもの、C:基本的な知識・技能を有する者に分けられる。Aの介護福祉士の求められる役割としては、「介護チームにおいて、介護技術の指導や職種間連携のキーパーソンとなり、チームケアの質を改善」できることが示されている。

2025年の介護福祉士総数5割の約125万人は、実際は1850時間教育の養成校卒ではなく、そのほとんどが実務者研修終了後の介護福祉士であることが予想される。そこにこそ現場をまとめる力量のある、マネジメントのできる介護福祉士、介護職のリーダーの必要となる。その求められる役割は、まさに四年制大学による介護福祉士養成が期待されるのであり、また、同時に介護福祉士の質を高めていくための高度な教育内容も問われてくるのである。

今回のアンケート調査において、四年制介護福祉士養成大学での学びは社会福祉士国家試験受験資格取得の教育課程と併用しているところが多いため、124単位を大幅に超える単位数を取得している現状が明らかにされた。しかし、一方では、教育内容の重み、また「介護福祉士のエキスパートリーダー」としての期待について多くの意見が出された。2025年に向けて、求められる介護福祉士の質の向上や教育の見直しなどがではないかと考えられる。

大学での介護福祉士養成の現状の問題を見直し、上記に提案されている「教育体系の確立」、「専門性に応じた役割と位置付け」について、大学連絡協議会としてはどのように考え、提案していくべきかが重要な課題となっている。そのためにも今後の教育体系のシュミレーションや、介護福祉士養成大学のあるべき教育カリキュラム等これから議論を重ねていきたいと考える。

3)今後の四年制大学介護福祉士養成の在り方と「上級介護福祉士(仮称)」の提案

一方、これからの介護福祉士養成大学の在り方も検討する必要がある。2025年までに介護人材の5割となる介護福祉士の中で、介護実践力や改革・改善力マネジメント能力を持って引っ張っていく「介護福祉のエキスパートリーダー」として育てていくことが必要となる。

それには、介護福祉士養成大学の教育をどのように位置づけ、卒業後にどのように育てていくのかということのシュミレーションを作成していくことである。現在、各関連団体において、「認定介護福祉士」養成の準備を進めたり、「専門介護福祉士」、「管理介護福祉士」を提案している。同様に、介護福祉士養成連絡協議会では、介護福祉士養成大学の位置、卒業後の方向性を示すことが重要であると考えられる。

前述のA:介護福祉士の層の中でも、いくつかの養成ルートがあり、その養成の違いから格差もある。四年制大学での介護福祉士養成卒業者は4年間の教育内容から、ワンランク上の介護福祉士として位置づけていきたい。それを「上級介護福祉士(仮称)」とし、介護福祉士養成大学連絡協議会として、今回のアンケート調査の結果を踏まえ、求められる4年制大学での介護福祉士養成の現在的位置、卒業後のキャリアデザインの方向性の大きな柱として提案していく。

「上級介護福祉士(仮称)」は、現在の介護福祉士養成大学教育の科目を再検討し、「教育・研究関連科目」や「マネジメント関連科目」等も入れ、1850時間+αの教育で資格が取得できるようにする。専門職養成では、資格の背景に資格に適した教育体系(教育課程)があることが何よりも必要なことである。専門職に見合った教育課程を持つということは、研修等でキャリアを補うこととは全く違うということを意識する必要がある。上級介護福祉士には他の専門職と同様に大學としての教育課程があることを世間に示すことが重要となる。その事実が介護福祉士の質の向上と専門職であることの公的な承認に繋がる近道となる。

短大や専門学校で介護福祉士資格を取得した場合は、3年次編入ができるようにする。キャリアップは大学院で行い、教育・研究領域では「研究者」や「介護教員」を目指す。実務領域では、認定介護福祉等の研修を受けやすくし、エキスパートリーダーとしてキャリアップをしていく。「上級介護福祉士(仮称)」は、ただ漠然と大学を卒業するだけではなく、得られた知識を活用し、さらに伸ばしていけるようにしていくための仕組みづくりであると考えられる。

<図 上級介護福祉士(仮称)の位置づけと方向性は次頁に掲載>

クリックすると拡大イメージが表示されます。

第8期 介護福祉士養成大学連絡協議会 調査研究委員会理事

第8期 介護福祉士養成大学連絡協議会 調査研究委員会理事

B505 会場

B505 会場