2024年度(令和6年度) 第1回研修会 報告

介護福祉士養成大学連絡協議会 2024年度 第1回研修会を2025年2月6日に「介護福祉士養成30年の振り返りを通して考える、大学で介護福祉士を養成する意義と課題」をテーマに実施しました。講師は、同朋大学社会福祉学部准教授の牛田篤先生で、介護福祉士養成の30年の軌跡を丁寧に分析され、大学で介護福祉士養成をする意義についてお話くださいました。その後、グループに分かれて意見交換をしました。アンケートの結果を報告します。

介護福祉士養成30年の振り返りを通して考える、大学で介護福祉士を養成する意義と課題

日時:令和7年2月6日(水)18:00~20:00

第一部:18:00~19:00講演 講師 同朋大学社会福祉学部准教授 牛田篤氏

第二部:19:00~20:00意見交換

参加者:21名 アンケート回答者 8名

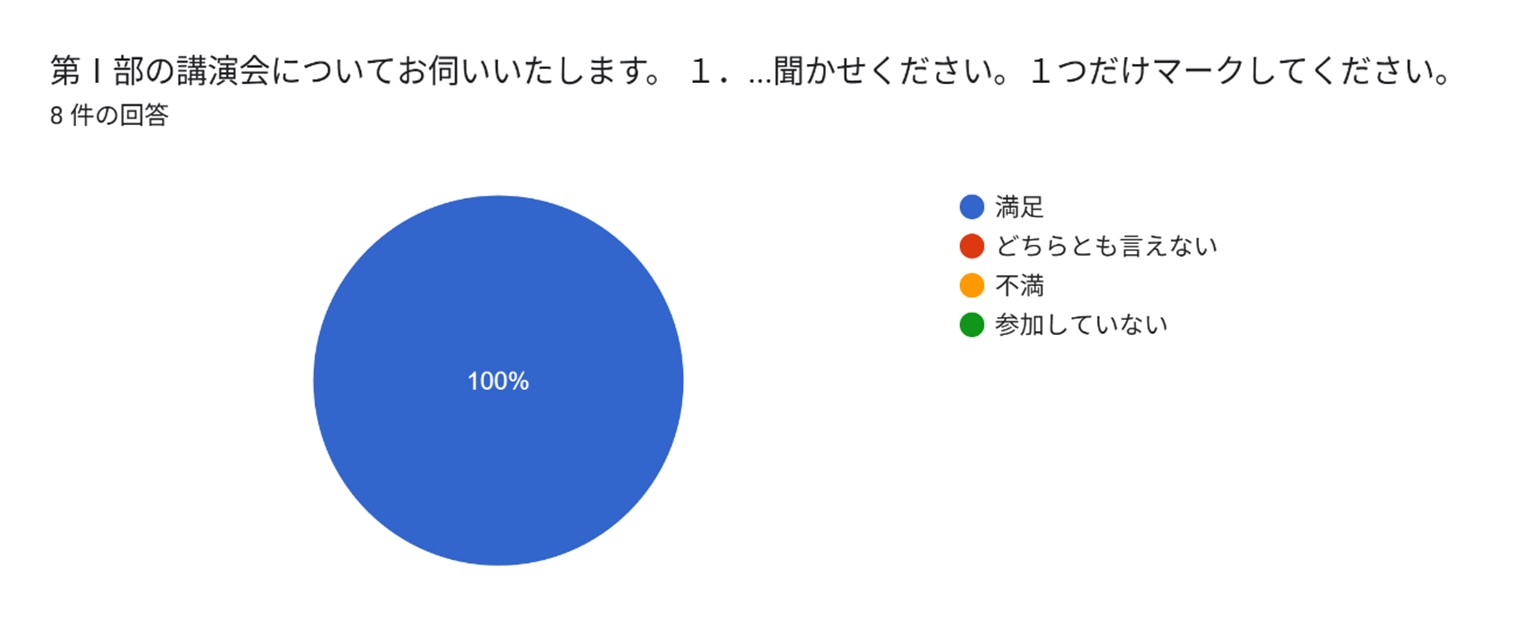

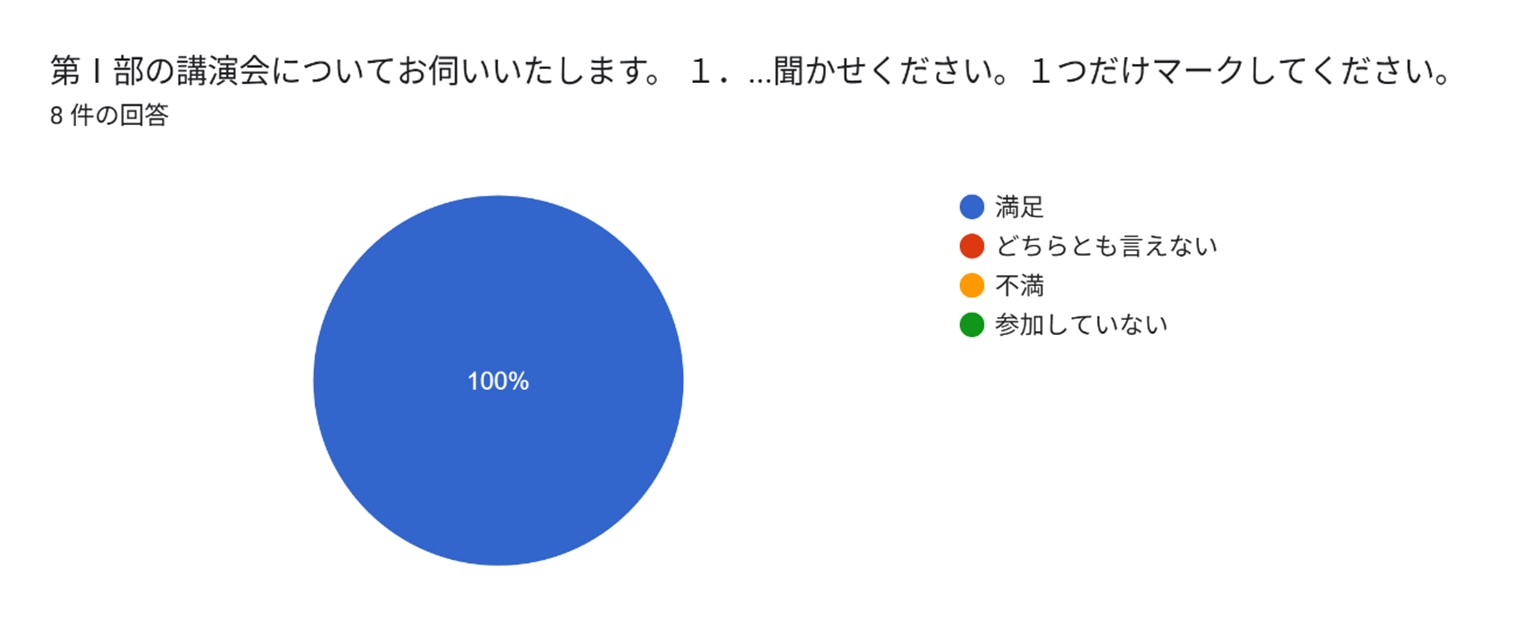

1. 第1部の講演会についてお伺いいたします。

2. 特に印象に残った内容、ご意見等があれば、ご記入ください。

・今回のテーマのような内容は、日常的に触れる機会がありません。大学連絡協議会でこそ意見交換できる内容だと思います。貴重な学びの機会をありがとうございました。

・とても分かりやすい説明でした。ありがとうございます。

・いずれ博士課程に進みたいと考えておりますので、一部とはいえどのような論旨で博士論文が構成されているのかを知る貴重な機会となりました。

・やはり介護福祉士を養成していくには、単に技術伝達だけではなく、知識も含めて包括的な学びをしていくことが重要であると感じました。

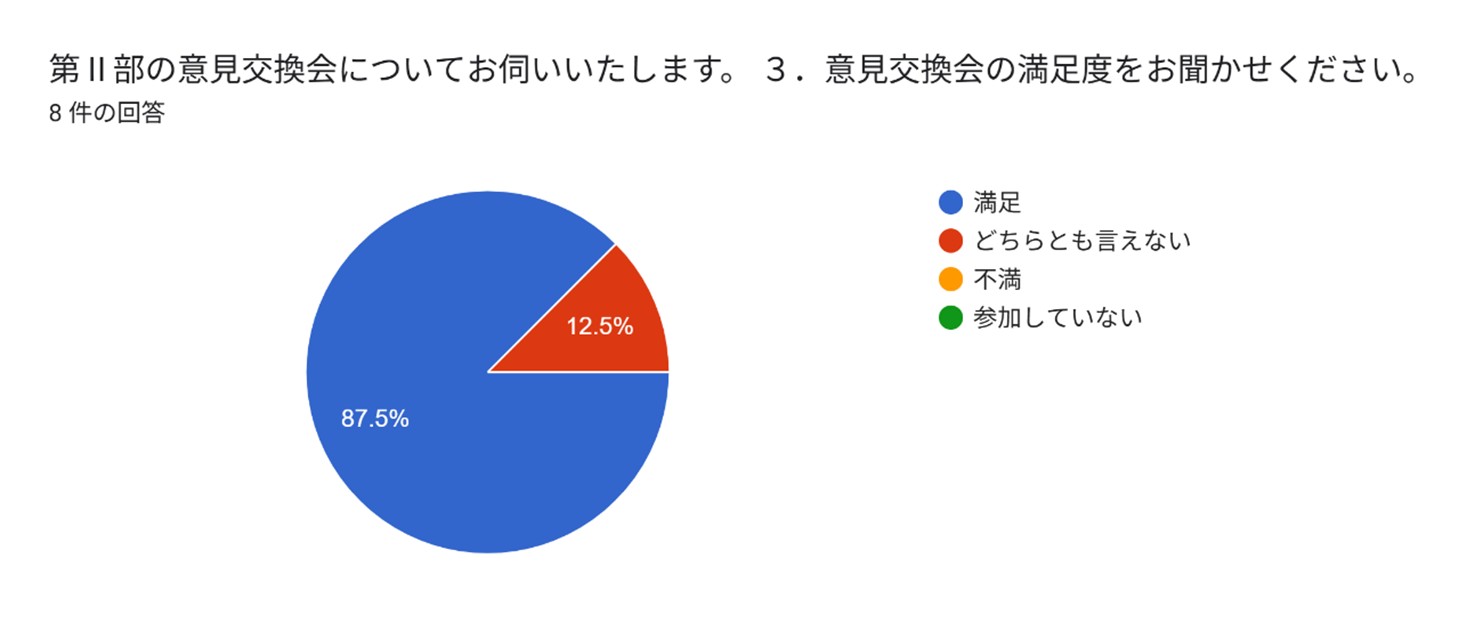

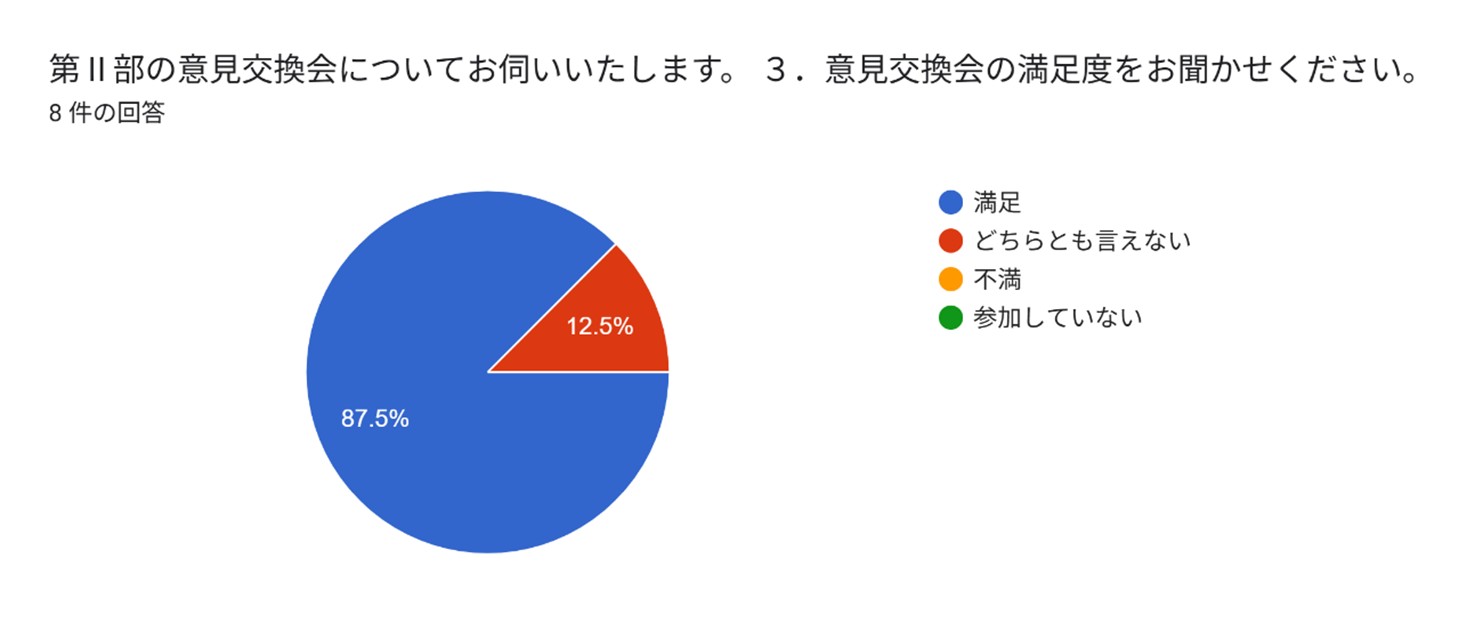

3. 意見交換会の満足度をお聞かせください。

4. 特に印象に残った内容、ご意見等があれば、ご記入ください。

・直接、皆様のお話を聴かせて頂き、力になりました。

・留学生で大変な思いをされている先生のお話をお聞きしました。解決策を検討できると良いと思いました。

・他大学の先生方と意見交換ができる時間があり、とても良かったです。

・ビックネームの先生方とのグループはとても緊張しました。2年制課程、または働きながらでも取得できる「介護福祉士」の国家資格を4年制大学で取得する意義・意味・魅力・利点などをいかに広報・宣伝し、認知してもらうかを改めて考える機会となりました。良い意味で養成施設ルートや実務経験ルートの「差別化」を図り、「4年制大学」への進学を検討してもらえるように頑張りたいと思います。

・グループ2では、中学生に関する意見が出ました。全国的にも留学生を技能実習、EPAなど介護実践者として育成するような風潮であることと、その教育がかなり難しいことを理解しました。単に収入確保のために留学生を入学させるのではなく、留学生が介護のリーダーとして活躍するための教育についても検討する必要があると感じました。

5. 研修全般についてお伺いいたします。ご意見、感想があればご記入ください。

・ありがとうございました。

・準備等、ありがとうございました。

・ブレイクアウトルームでの会話は盛り上がりますので、時間を忘れがちになります。終了のタイマー表示をお願いいたします。

・お忙しい中、テーマの検討や運営をして頂き、ありがとうございました。グループディスカッションは非常に有益な研修方法の一つと思います。

6. 今後、希望するテーマや企画があればご記入ください。

・2点あります。

①卒業生との共同研究の実践(現状)、工夫や課題について、取り組まれている大学があったら、お話を聴かせていただきたいです。

②研究は、自立・自律的に取り組まなければなりませんが、研究時間の確保、科研費申請や外部資金獲得等の取り組みについて、お知恵をおかりしたいです。(特に、助教や講師の先生から)。

・文部科学省(大学教育)から見た介護福祉教育について、以前、端的にレクチャーしてもいましたが、もう少し話を聞きたい面もあります。あとは、介護福祉教育の独自性や志願者をどのように確保しているのかも、情報交換できると良いと思いました。

厚労省への要望書

厚労省への要望書