カテゴリー: 3. イベント紹介

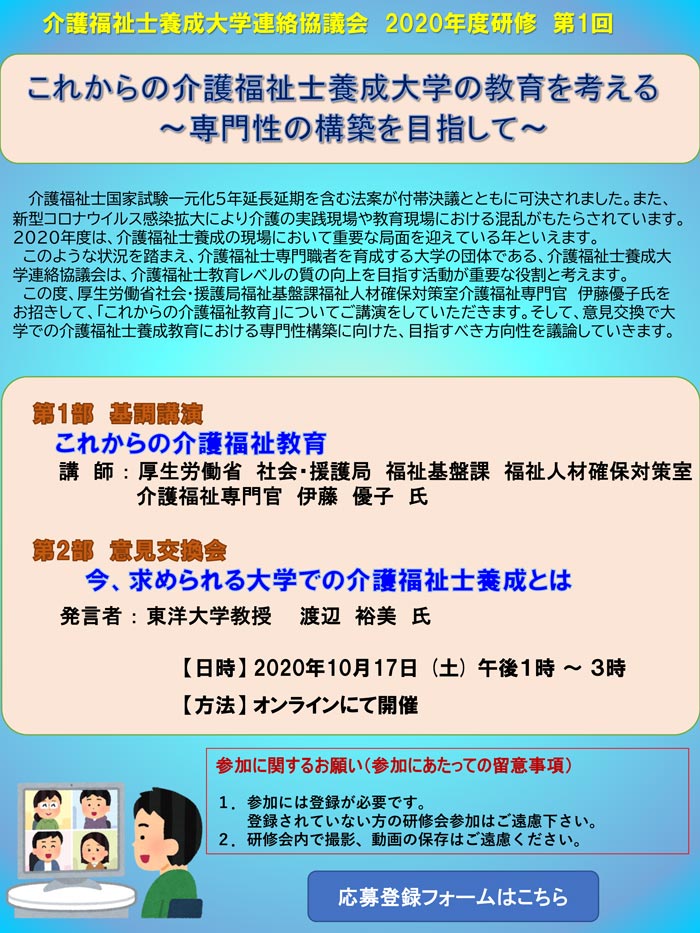

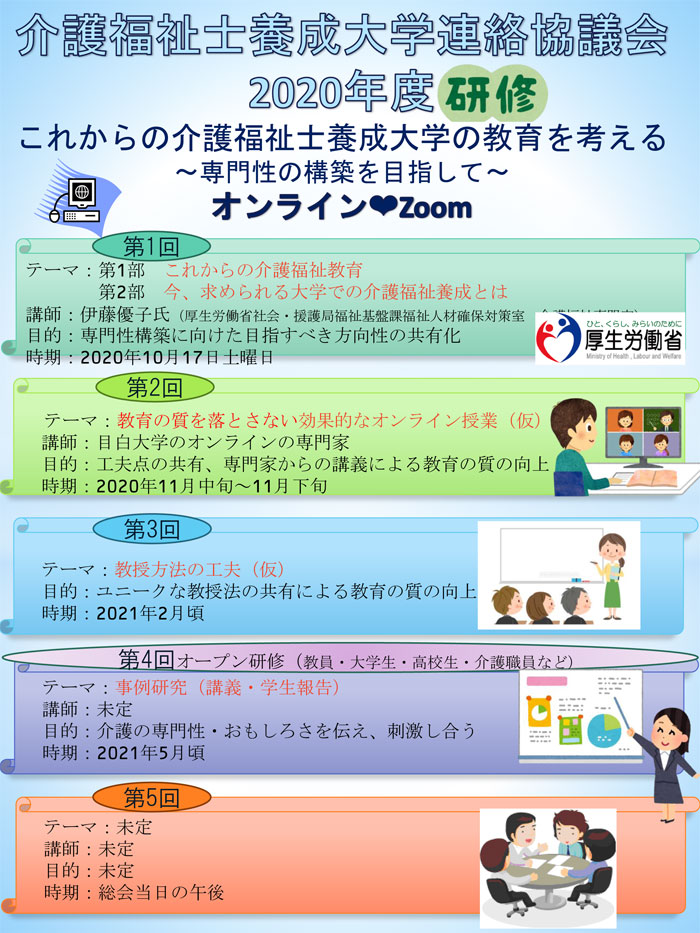

-

-

-

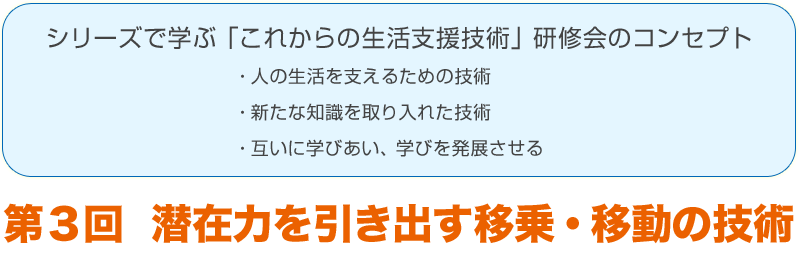

全国研修会・第3回シリーズで学ぶ「これからの生活支援技術」のご報告

全国研修会・第3回シリーズで学ぶ「これからの生活支援技術」のご報告

2020年2月8日 13:00~15:30

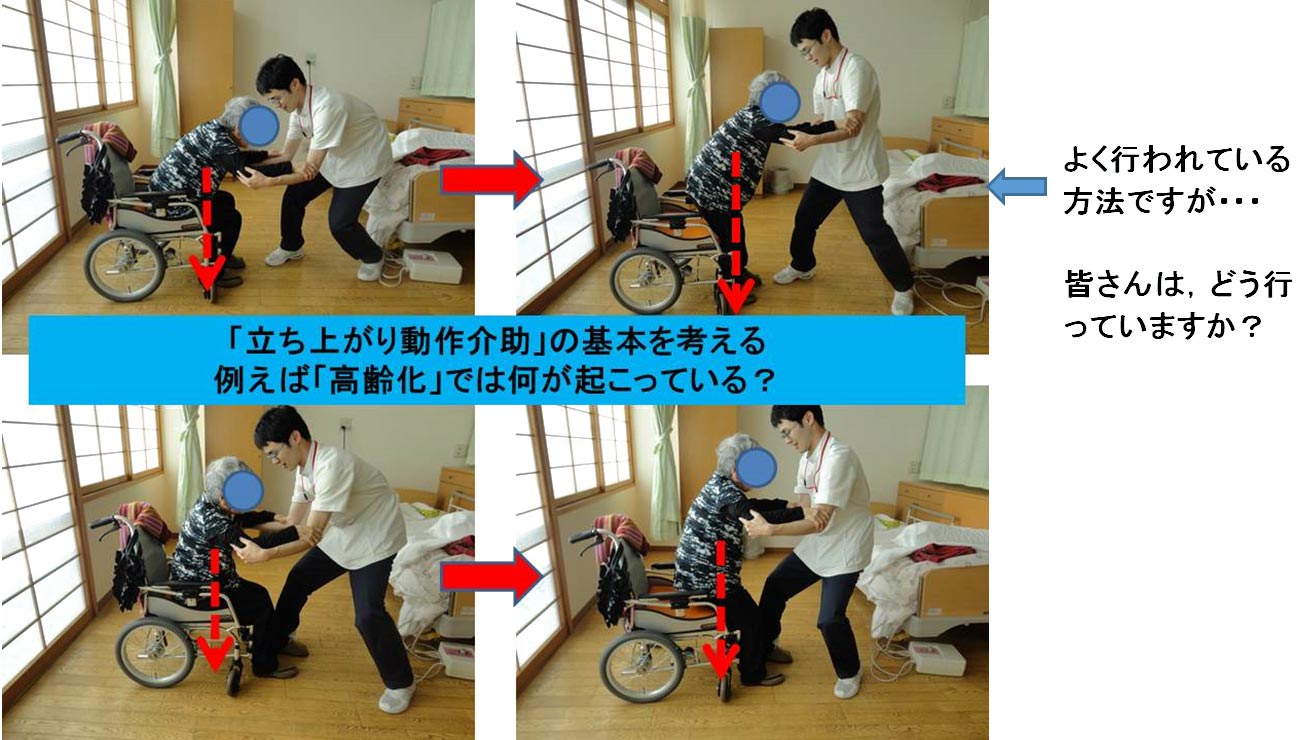

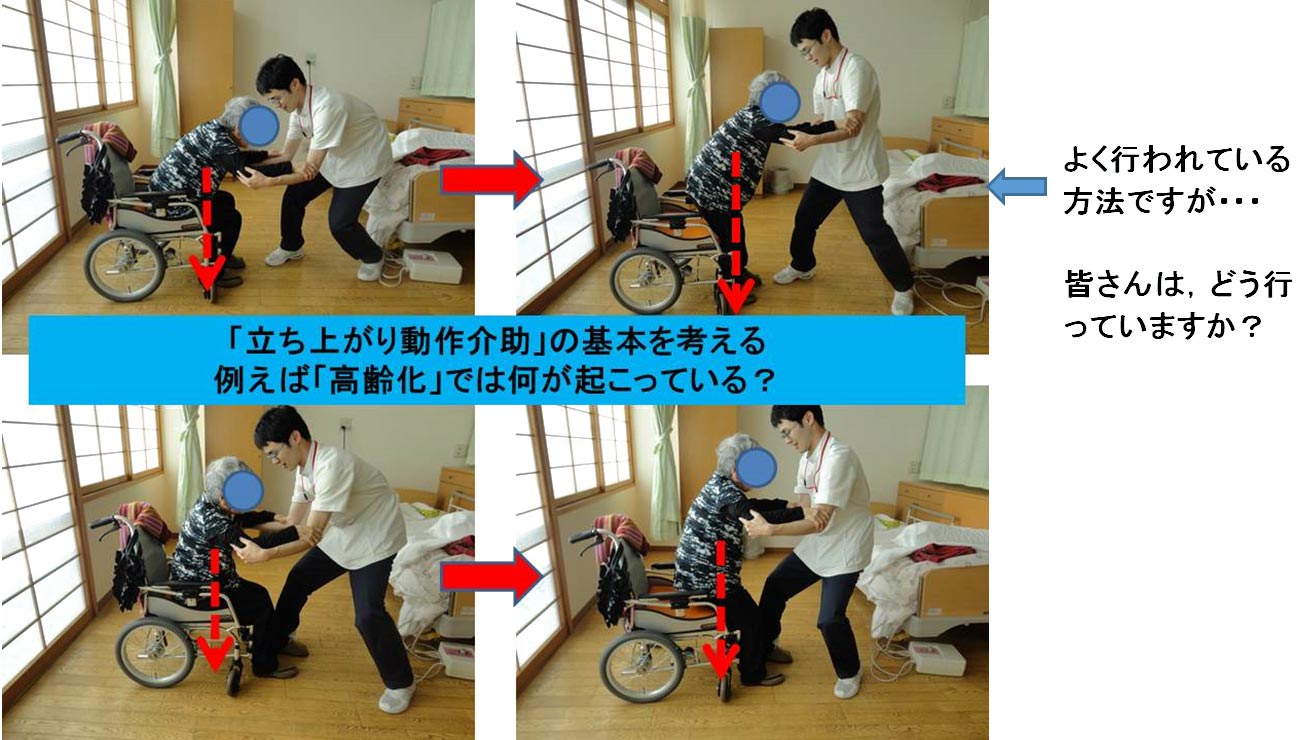

講義・演習『潜在力を引き出す移乗・移動の技術』

田中 義行 先生(株式会社大起エンゼルヘルプ 入居・通所事業部事業部長補佐/理学療法士)

参加者は、教員が28名(大学連絡協議会連会員校:21、非会員:7)、学生10名でした。講義と演習の組み合わせでメリハリがあり、また教員と学生ミックスのペアで学ぶなど、集中して楽しく学ぶことができました。

研修会のコンセプトである「人の生活を支えるための技術」「新たな知識を取り入れた技術」「互いに学びあい,学びを発展させる」にふさわしい研修会でした。教科書がすべて正しいとは限らない!これからも、生活を支える技術を皆で発展させていきましょう。

-

[再告知]シリーズで学ぶ【第3回】潜在力を引き出す移乗・移動の技術(開催日:2020年2月8日)

主催:介護福祉士養成大学連絡協議会

生活の営みを支援するためには、廃用だけでなく『誤用』の理解も大切!

知識と現場での実践を踏まえた、わかりやすい実技研修を通して、ともに学びましょう。

開催日時

開催日時

2020年2月8日(土)13:00~15:30 帝京科学大学 3号館(受付 12:20~)

講師

田中 義行 先生 (株式会社大起エンゼルヘルプ 入居・通所事業部事業部長補佐/理学療法士)

【講師紹介】

現場に身を置きつつ、教育や全国の実践現場で研修を行っている。

著書は、「潜在力を引き出す介助」(中央法規出版)、「拘縮予防・改善のための介護」(中央法規出版)

「写真でわかる拘縮ケア」(ナツメ社)、「写真でわかる移乗・移動ケア」(ナツメ社)、ほか。

「おはよう21」2019年5月号より、「写真と動画でわかる介護技術スキルアップ」を連載中 !!

参加申し込み方法

QRコードを読み込みウェーブフォームで申し込みができます。【お申込みはこちらへ】

QRコードを読み込みウェーブフォームで申し込みができます。【お申込みはこちらへ】

または、①氏名 ②所属 ③介護福祉士養成大学加盟大学の教員か、個人会員・非会員か、メール(entry@kaigo-university.com)でお知らせください。【締切: 2020年1月31日まで】

研修会 参加費

正会員・個人会員…無料、非会員…参加者1名につき1000円(当日受付でお支払いください)

研修会内容についての問い合わせ先

帝京科学大学 柊崎京子(fuki@ntu.ac.jp)

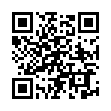

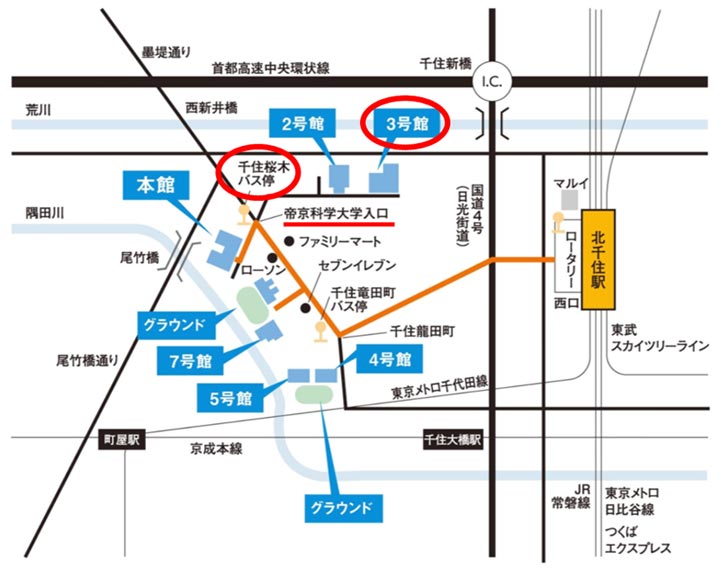

会場「帝京科学大学 3号館」への行き方

東武バスを利用し「千住桜木」を下車した場合の「3号館」への行き方

バス停下車し、「帝京科学大学入口」の信号まで歩く

→ 信号を左折し、道路を渡る

→ 道路の左側に3号館がある

北千住駅、西口から徒歩:20分

バス:北千住駅、西口より、東武バス

・北01 「西新井大師」行き ②番乗り場

・北02、03 「西新井大師」行き

・北04 「西新井駅西口」行き ④番乗り場

・北05 「江北駅」行き

※ 千住桜木バス停下車 徒歩約2分

※ バスの本数は多い

バス:北千住駅、西口より、都バス

・駒込病院行き、田端行き などが利用可

・「千住桜木」のバス停位置が異なる場合がありますので、ご留意ください。

-

2019(令和元)年度介護福祉士養成大学連絡協議会 総会及び研修会

去る2019年7月6日(土)、日本社会事業大学竹丘キャンパスで、2019(令和元)年度介護福祉士養成大学連絡協議会総会及び研修会が開催されました。2019(令和元)年度介護福祉士養成大学連絡協議会

総会及び研修会

総会参加者29名、ブロック部会(合同)参加者30名、全国研修会参加者60名でした。

《会長挨拶》

《議事》介護福祉士養成大学連絡協議会通常総会 10:30~11:45

1.第1号議案 2018年度事業報告

第1号議案に基づき、2018年度事業報告について報告され、承認された。

2.第2号議案 2018年度収支決算

第2号議案に基づき、2018年度収支決算について報告され、承認された。

3.第3号議案 2019(令和元)年度事業計画(案)について

第3号議案 2019(令和元)年度事業計画(案)について説明され、承認された。

4.第4号議案 2019(令和元)年度予算(案)について

第4号議案 2019(令和元)年度予算(案)について説明され、承認された。

《報告》

1.介護福祉士養成大学連絡協議会役員について

2.介護福祉士養成大学連絡協議会会員状況

会員状況は、会員校41校、個人会員36名であることが報告された。

令和元年度社会福祉士養成課程における教育内容等の見直しについて(2019年6月28日)ブロック部会(意見交換会)12:30~13:45

厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課 福祉人材確保対策室 資格・

実習に関する事項の変更点(下記)の確認がおこなわれた。

〇ソーシャルワーク実習は、異なる機関・事業所の2ケ所以上で行うこととし、1つの機関・事業所において以下の要件を含めた180時間以上の実習を必須とする。

・1つの機関・事業所において、一定期間以上継続して実習を行う中で、支援計画の作成、実施、評価といったソーシャルワークの一連の過程を網羅的に実践すること。

・実習機関・事業所と、複数の機関・事業所や地域との関係性を含めた、総合的かつ包括的な支援について実践的に学ぶ実習とすること

〇精神保健福祉士養成における「ソーシャルワーク実習」、介護福祉士養成課程における「介護実習」を履修している者については、実習のうち60時間を上限として免除可能とすること。この場合においても、機能の異なる2カ所以上の実習施設等で実施するものとする。

今回の社会福祉士のカリキュラム改正は、介護福祉士と社会福祉士の両方の資格取得が可能な教育課程において影響が多い変更であり、特にソーシャルワーク実習(実習名称も変更)が現在の時間数が180時間であったのが、240時間に時間数が増えていることに対して、介護福祉士課程を履修中の場合、60時間免除を可能とすると記されている。部会ではこの変更点について意見交換をおこなった。

意見交換では、以下の主な意見が出された。

〇介護福祉士養成課程における「介護実習」を履修している者については、「ソーシャルワーク実習60時間免除の実質化」について特段の配慮をお願いしたい。

〇介護実習を行っている場合は、「社会福祉士ソーシャルワーク実習は1か所で、180時間でよい」と通知に明記していただきたい。

○「社会福祉士養成課程の教育内容の見直し」に対して、厚生労働省に要望し、WEBに公式見解を示し、パブリックコメントとして示すべきだ。

○厚生労働省の方向性をみながら慎重に対応すべきだ。

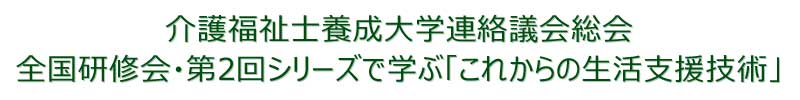

全国研修会・第2回シリーズで学ぶ「これからの生活支援技術」 14:00~16:00

講演『よりよく座るシーティング』講師:廣瀬秀行氏

日本保健医療大学 教授 理学療法士 博士(工学)シーテイングコンサルタント 褥瘡認定士

シーティングとは何か、座位機能の見分け方、レベルに応じた車いすの選定ポイント、圧力を減らすためのクッションは必須、クッションの素材と厚みの意味、具体的な事例でのシーティングの実際、褥瘡とシーティングのつながり、褥瘡かそうでないかの見分け方、海外でのとりくみ、団地での実験的なとりくみ、シーティングが根付くための制度改正への働きかけと成果(身体拘束防止・診療報酬・理学療法士カリキュラム・PT養成学校がシーティング教育に必要備品の拡充するように通知の改正)、などなど、広範な内容をわかりやすくお話しいただきました。

講義の中で行った体験はとても印象的でした。

「尾骨に圧をかけて座る姿勢になって、指を尾骨にあててみてください。」「指がつぶれて痛みをひどく感じますよね。では、指をはずしてみてください。」「指センサーで感じた同じ圧が尾骨にかかっていますが、尾骨はあまり痛くない。」「尾骨は、痛みを感じにくい、だから、褥そうができるのです」

この体験で、尾骨の圧に、より注意が必要なことを実感しました。

また、「仙骨の褥そうはベッド上で発生してます。仙骨に褥そうがあっても、車いすに座れます。」このお話しにも目を開かされました。仙骨座りしないように支えれば、車いすに座れる、ことを知りました。

座位能力別の対応

1.両手を挙げて「バイザイ」ができる人⇒座面クッション

2.手で支えなければ座れない人⇒ サイドつきの(体側の側面も支持する)クッション

3.座れない人、姿勢がすぐにくずれる人⇒ ティルト・リクライニング機能つき

褥そうは、圧と時間と皮膚組織の耐久性で発生する。「ブレーデンスケール」を学び、褥そうリスクを予測すること。

褥そうが発生しているかどうかの見分け方

〇発赤を発見したとき、圧迫を除いて30分後に発赤が消えていれば、褥そうではない。(例 座位の人をベッドにもどして姿勢を変えて30分後に皮膚を見て発赤が消えていれば、褥そうではない。)⇒ 30分後も発赤があれば、褥そうⅠ度。

〇赤くなっているところを押してみる。白くなれば、褥そうではない。⇒白くならないのは、褥そうⅠ度。

褥そうのリスクを減らすために、クッションは必須。

除圧できる素材のクッション。

褥そうのリスクがない人のクッションは5㎝厚みでよい。

でも、褥そうリスクがある人には10㎝の厚めクッションが必須。臀部が沈みこみ、包み込まれるように厚みがあったほうがよい。

■介護職ができること、介護職に期待すること

〇圧迫をはずす。原因を捜して取り除く

〇連続座位時間の調整(座ったまま長時間すごすと疲労。お尻も痛くなる)⇒姿勢を変える(トイレ誘導で立位へ・ベッドに戻して横になってもらう等疲れをとる)

〇車いすの空気が抜けていると走行困難、空気を入れて操作しやすいように。汚れをとってきれいに。

〇PTやOTや看護職とのコミュニケーション

〇よりよいクッション・車いす・椅子の購入。介護職はPT等とともに機器を適切に選ぶ。

〇ベッド上での介護(寝た姿勢を基本とする介護)ではなく、車いす上の介護(座った姿勢を基本とする介護)についてもっと研究してほしい。

次回【第3回】シリーズ研修案内

講演『潜在力を引き出す移乗・移動の技術』

講演『潜在力を引き出す移乗・移動の技術』

潜在力を引き出すためには、対象者の何を理解すればよいのか? 生活の営みを支援するためには、廃用だけでなく『誤用』の理解も大切!

知識と現場での実践を踏まえた、わかりやすい実技研修を通して、ともに学びましょう。

2019 年 10 月 12 日(土) 13:30-16:00

場所:帝京科学大学 3号館 (受付 12:50~)

講師 田中 義行 先生

(株式会社大起エンゼルヘルプ 入居・通所事業部事業部長補佐/理学療法士)

参加申し込み方法

QRコードを読み込みウェーブフォームで申し込みができます。【お申込みはこちらへ】

QRコードを読み込みウェーブフォームで申し込みができます。【お申込みはこちらへ】

または、①氏名 ②所属 ③介護福祉士養成大学加盟大学の教員か、個人会員・非会員か、メール(entry@kaigo-university.com)でお知らせください。【締切: 2019年9月30日まで】

-

シリーズで学ぶ【第3回】潜在力を引き出す移乗・移動の技術

主催:介護福祉士養成大学連絡協議会

生活の営みを支援するためには、廃用だけでなく『誤用』の理解も大切!

知識と現場での実践を踏まえた、わかりやすい実技研修を通して、ともに学びましょう。

開催日時

開催日時

2019年10月12日(土)13:30~16:00 帝京科学大学 3号館(受付 12:50~)

講師

田中 義行 先生 (株式会社大起エンゼルヘルプ 入居・通所事業部事業部長補佐/理学療法士)

【講師紹介】

現場に身を置きつつ、教育や全国の実践現場で研修を行っている。

著書は、「潜在力を引き出す介助」(中央法規出版)、「拘縮予防・改善のための介護」(中央法規出版)

「写真でわかる拘縮ケア」(ナツメ社)、「写真でわかる移乗・移動ケア」(ナツメ社)、ほか。

「おはよう21」2019年5月号より、「写真と動画でわかる介護技術スキルアップ」を連載中 !!

参加申し込み方法

QRコードを読み込みウェーブフォームで申し込みができます。【お申込みはこちらへ】

QRコードを読み込みウェーブフォームで申し込みができます。【お申込みはこちらへ】

または、①氏名 ②所属 ③介護福祉士養成大学加盟大学の教員か、個人会員・非会員か、メール(entry@kaigo-university.com)でお知らせください。【締切: 2019年9月30日まで】

研修会 参加費

正会員・個人会員…無料、非会員…参加者1名につき1000円(当日受付でお支払いください)

研修会内容についての問い合わせ先

帝京科学大学 柊崎京子(fuki@ntu.ac.jp)

会場「帝京科学大学 3号館」への行き方

東武バスを利用し「千住桜木」を下車した場合の「3号館」への行き方

バス停下車し、「帝京科学大学入口」の信号まで歩く

→ 信号を左折し、道路を渡る

→ 道路の左側に3号館がある

北千住駅、西口から徒歩:20分

バス:北千住駅、西口より、東武バス

・北01 「西新井大師」行き ②番乗り場

・北02、03 「西新井大師」行き

・北04 「西新井駅西口」行き ④番乗り場

・北05 「江北駅」行き

※ 千住桜木バス停下車 徒歩約2分

※ バスの本数は多い

バス:北千住駅、西口より、都バス

・駒込病院行き、田端行き などが利用可

・「千住桜木」のバス停位置が異なる場合がありますので、ご留意ください。

-

【介護福祉士養成大学連絡議会総会】全国研修会・第2回シリーズで学ぶ「これからの生活支援技術」

主催:介護福祉士養成大学連絡協議会よりよく座るためのシーティング基本知識をプロから学ぶチャンスです。「うまく座れない。食べにくい。体がずれる。何度姿勢を直してもすぐに姿勢がくずれてしまう。お尻が痛い。体が曲がってしまう。車いすを自走するがなかなか前に進めない。」このような介護現場でよく見聞きする状況を解決する道筋が見えてきます。座らせっぱなしにさせない生活や、身体拘束を行わずに姿勢を保持する方法についても学べます。シーティング業界を、研究・研修・実践・制度政策の全方向から牽引されてきた第一人者の廣瀬秀行先生から学びましょう。

主催:介護福祉士養成大学連絡協議会よりよく座るためのシーティング基本知識をプロから学ぶチャンスです。「うまく座れない。食べにくい。体がずれる。何度姿勢を直してもすぐに姿勢がくずれてしまう。お尻が痛い。体が曲がってしまう。車いすを自走するがなかなか前に進めない。」このような介護現場でよく見聞きする状況を解決する道筋が見えてきます。座らせっぱなしにさせない生活や、身体拘束を行わずに姿勢を保持する方法についても学べます。シーティング業界を、研究・研修・実践・制度政策の全方向から牽引されてきた第一人者の廣瀬秀行先生から学びましょう。

開催日時

2019年 7月 6日 土曜日 14:00~16:00(受付開始 13:45)

研修会会場

日本社会事業大学B201教室(〒204-8555 東京都清瀬市竹丘3-1-30)

※西武池袋線「清瀬」駅下車。南口バスターミナル2番乗り場より、西武バス乗車「社会事業大学前」下車徒歩すぐ。

講師講演「よりよく座るシーティング」

廣瀬秀行 先生(日本保健医療大学 教授 理学療法士 博士(工学)

シーテイングコンサルタント 褥瘡認定士)

参加費

正会員・個人会員…無料、非会員…参加者1名につき1000円、 学生…無料 ※学生証持参

研修会スケジュール 14:00 研修会開始

司会 渡辺裕美 (研修担当理事 東洋大学 教授)

開会挨拶 介護福祉士養成大学連絡協議会長 下垣 光(日本社会事業大学 教授)14:05~15:30 講演「よりよく座るシーティング」

廣瀬秀行 先生(日本保健医療大学 教授 理学療法士 博士(工学)

シーテイングコンサルタント 褥瘡認定士)15:30~15:40 休憩 15:40~15:55 質疑応答

閉会挨拶 佐藤富士子(研修担当理事 大妻女子大学 教授)16:00 研修会終了

研修会申し込み方法

7月2日までに介護福祉士養成大学連絡協議会WEB https://kaigo-university.com/web/?p=538#inq 2019年度全国研修会参加申し込みフォームでお申し込みください。

7月2日までに介護福祉士養成大学連絡協議会WEB https://kaigo-university.com/web/?p=538#inq 2019年度全国研修会参加申し込みフォームでお申し込みください。

または、entry@kaigo-university.comにて、 ①氏名 ②所属 ③介護福祉士養成大学加盟大学の教員か、個人会員か、非会員か、学生か、についてメールでお知らせください。

★総会から参加登録の会員は、すでに研修会参加登録済ですので、研修会への重複申し込みは不用です。

研修会内容についての問い合わせ先

東洋大学 教授 渡辺裕美(hwatanabe@toyo.jp)

-

2019年(令和元年)度 通常総会・ブロック別部会・全国研修会のご案内

令和元年 6月 4日介護福祉士養成大学連絡協議会 会員各位介護福祉士養成大学連絡協議会

2019年(令和元年)度 通常総会・ブロック別部会・全国研修会のご案内時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より本会の運営にあたり、ご理解とご協力を賜り厚くお礼を申し上げます。

さて、介護福祉士養成大学連絡協議会規定第12条に則り、2019年(令和元年)度 通常総会を開催いたします。

また、総会終了後には、各ブロック別部会による情報交換会、午後からは全国研修会を開催予定です

ご多用とは存じますが、ご出席を賜りますようお願い申し上げます。

【日時】

令和元年 7月 6日(土)10:30~16:00(予定)

【会場】

日本社会事業大学 清瀬キャンパスB棟 B201教室

(交通アクセスはコチラへ)

【日程】

午前(10:30~11:45)総会予定

午後(14:00~16:00)全国研修会予定

10:00~10:30 受 付 10:30~11:45 介護福祉士養成大学連絡協議会 通常総会(B棟 B201教室) 11:45~12:30 お弁当配布 12:30~13:45 ブロック別 情報交換会

ブロック別部会 東日本ブロック(C棟C303教室)

ブロック別部会 西日本ブロック(C棟C302教室)13:45~14:00 休憩/受付(研修会からの参加者のみ) 14:00~16:00 全国研修会(B棟 B201教室教室)

【テーマ】よりよく座るシーティング

【講 師】廣瀬秀行 氏(日本保健医療大学教授、理学療法士、 博士(工学)、シーテイングコンサルタント 、褥瘡認定士)

【参加費】

正会員・個人会員…無料

非会員…参加者1名につき1,000円

学生…無料 ※学生証持参

※昼食ご希望の方:1食1,000円

【参加申込】

申込締切日:2019年6月28日(金)まで (※全国研修会の申込締切日:2019年7月2日(火)まで)

※申込締切日を6月28日(金)まで延長いたしました。

※2019年7月2日をもってお申し込み受付を終了しております。

-

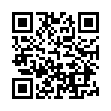

【2019年度 日本介護福祉学会全国公開講座・研修】ICTの活用が拓く介護福祉の未来

日本介護福祉学会公開講座が行われます。

今年度は介護現場でICTを活用したペーパーレス化や介護業務の見直し等を発表していただきます。

参加することで介護福祉士養成教育の中でICT活用を教授方法や研究材料として活用していただけると思います。

ご参加お待ちしています。

詳細ファイル(PDF)のダウンロード

詳細ファイル(PDF)のダウンロード

-

平成31年度 第1回理事会開催のご案内

平素より本会の運営にあたり、ご理解とご協力を賜り厚くお礼を申し上げます。平成31年度 第1回理事会開催のご案内

平成31年度 介護福祉士養成大学連絡協議会第1回理事会を4月20日(土)に開催いたします。

今回の理事会は、理事以外の方にもご出席いただきたく、ご案内申し上げます。

開催近くのご連絡になり、申し訳ございません。

【日時】

平成31年4月20日(土) 13:30~15:30

【場所】

秋葉原駅前会議室セミナールームA

東京都千代田区外神田1-18-19 新秋葉原ビル3F

【議案】

報告事項

1.研修について

2.調査研究進捗状況について

3.その他

審議事項

1.介養協の「要望書」の対応について

2.総会の際の講演(研修)について

3.その他

ご出席される方は、お手数ですが4月17日(水)までに、以下へご連絡をお願い致します。

なお、公開形式での審議事項「介養協の『要望書』の対応について」は議案の最後とし、14:30から審議開始の予定といたしますので、理事以外の方は14:30からご出席ください。

介護福祉士養成大学連絡協議会

事務局長 森千佐子(日本社会事業大学)

mori-c@jcsw.ac.jp

よろしくお願い致します。