介護福祉士養成大学連絡協議会 会員各位

介護福祉士養成大学連絡協議会

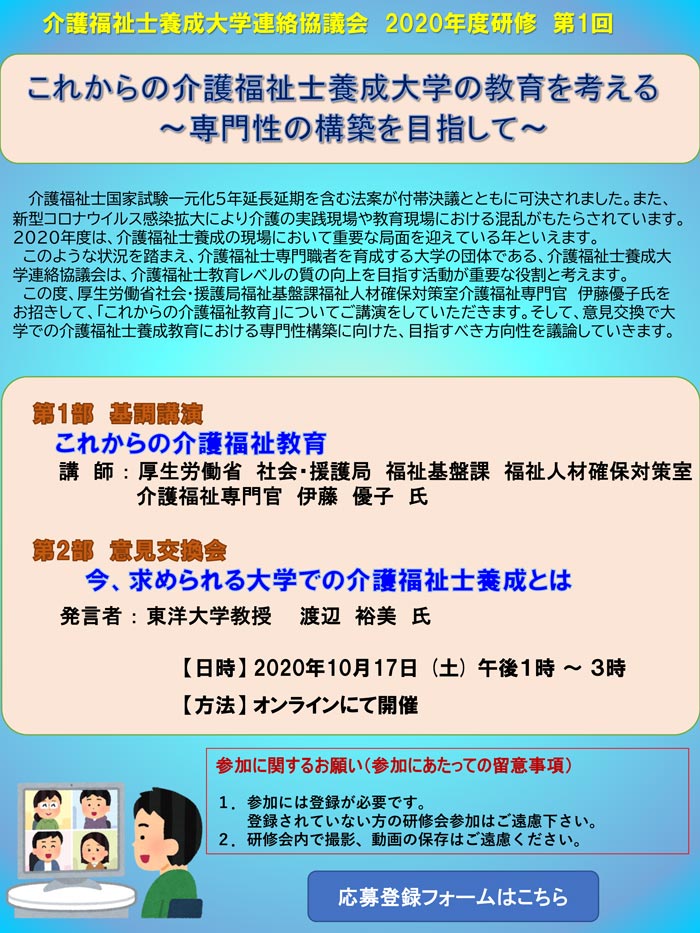

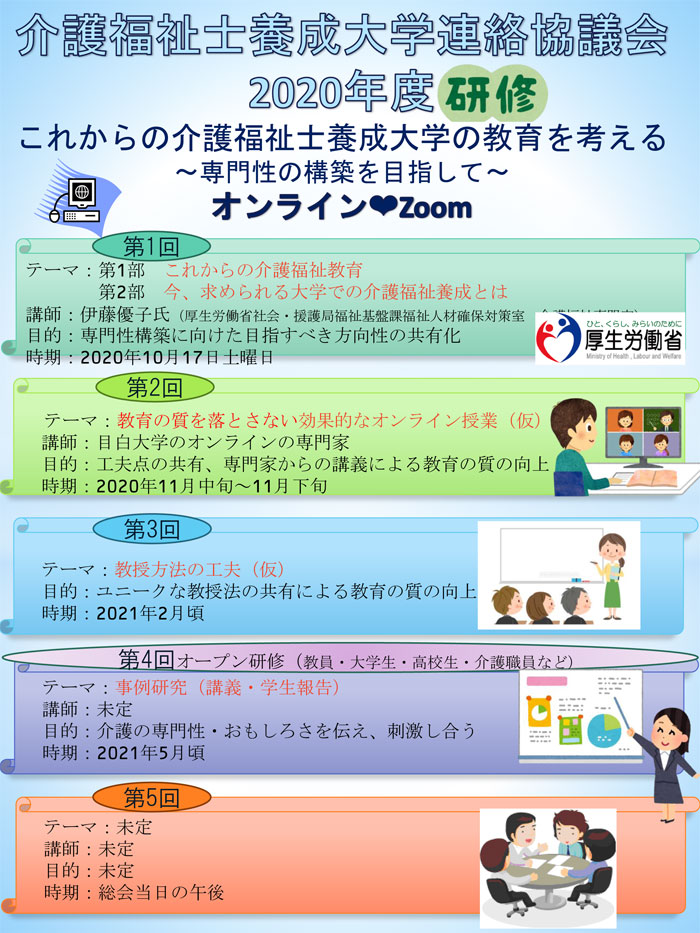

2020年度 介護福祉士養成大学連絡協議会

総会及び意見交換会 開催報告

2020年8月8日(土)10:30~15:00、新型コロナウィルス感染症の拡大のためzoomによるオンライン形式(右写真)で、2020年度介護福祉士養成大学連絡協議会総会及び意見交換会が開催されました。全国から多くの会員(正会員大学24校、個人会員2名、出席者総数30名)にご参加頂きました。

介護福祉士養成大学連絡協議会 通常総会 10:30~11:40

午前の総会は、理事会が提案した下記の議事の全てが承認され、第七期会長校に熊本学園大学、会長に横山 孝子 理事が選ばれました。

《議事》

第1号議案 2019年度介護福祉士養成大学連絡協議会 事業報告

第2号議案 2019年度介護福祉士養成大学連絡協議会 収支決算・監査報告

第3号議案 2020 年度介護福祉士養成大学連絡協議会 事業計画

第4号議案 2020 年度介護福祉士養成大学連絡協議会 予算案

第5号議案 介護福祉士養成大学連絡協議会 第七期理事・監事選挙結果及び第七期役員

《報告》

介護福祉士養成大学連絡協議会 入退会者

介護福祉士養成大学連絡協議会 会員名簿

午後の意見交換会は、3グループに分かれ、「入学式・オリエンテーション」「授業」「介護福祉実習」等の状況について意見交換会を行いました。

【入学式・オリエンテーション】

入学式・オリエンテーションが対面で出来なかった学校が多く、新入生に関しては、特に対応に苦慮しており、情報が的確に学生に届いているのか不安な状況であった。健康診断は実施できず、9月に予定のところもある。課程登録数は例年と変わらないという報告が多く、7月に選考の大学では苦慮しており、課程選択が2年次の大学は、実習室等の映像を撮影したPR動画や、授業内で課程選択の魅力を伝えるなど工夫をしていた。

【授業】

5月連休明けよりオンラインによる授業を実施している大学が多く、6・7月から一部演習・実技系の授業を対面で実施。あるいは、前期は全授業オンラインで行い、対面で行う単元はシラバスを変更して秋学期に実施する。秋期は通学による授業を予定しているところが多い。始めから20名以内であれば対面授業が可能の大学もある。 通学機会をできるだけ少なくしながらも、演習に取り組んでいた。対面授業の方法としては、3密を防ぎ、手指や実習着、使用器具、使用教室等の衛生管理をすることに加え、以下の例が挙げられた。

・生活支援技術は半分ずつ対面、同時並行で通学が出来ない学生にはzoomでも行う。

・「こころとからだのしくみ」「生活支援技術」など対面授業を同じ日に集めて、オンラインの日・対面の日と分けられるように調整する。視覚障害の食事介助や血圧以外のバイタルチェックはオンラインで実施した。

・モデル人形の活用や視聴覚教材などで工夫する。

・実技試験は夏休みに3日間学内集中講義。マスクとフェイスシールドを用意する。

・オンライン授業では、教材は介護創造力コンテスト・高校福祉科教員のインターネットで公開されている教材・YouTubeの教材に使えそうな動画を利用している。

など

【介護福祉実習/学内学修プログラム】

2・3月の実習は実習日数を残し中止している。5月~8月までに実習を予定していた学校は、計画通りには実習実施が出来ずに、何らかの変更を強いられている状況にあった。全面的あるいは一部を学内学修プログラムに切り替える。6月に2週間学内学修プログラムを実施し、3月に2週間実習を延期。夏実習は春に延期。3・4年生は、5月から7月に延期の末、学内学修プログラムに切り替えた。中止に至る経過では、大学側の判断と、配属実習先からの判断による場合があった。学内実習の内容としては、できる限り配属実習先との連携の中で、情報交換や利用者とのかかわりをオンライン上でするなどの工夫をしていた。学内学修プログラム例は以下の通りである。

・A/B/C/D 4つで構成。Aはオンライン授業。Bは学習Aで課された課題を学生がとりくむ。Cは対面での大学で行う集中演習。Dは事例検討。事例検討は、昨年度の実習報告書事例をシミュレーション事例として、アセスメントとプランを立案し、教員と事例検討会で検討する。プログラムには、シミュレーション事例とは別に、3人の当事者からオンラインで話を聞くことも企画。

・4年生は秋学期に事例提供を実習先からいただき、GWで計画を立て、施設に戻してフィードバックを頂く予定。3年生は夏休みに実習を行う予定だったが、施設からお断りをされたため急遽学内演習と振り替えた。動画を使って実施する。

・デイサービスや小規模多機能など半日実施し、午後は自宅に帰りzoomでGWの振り返りを行う。あるいは、グループホームと小規模多機能へインタビューに行き、事前事後学習でインタビュー内容の摺り合わせと共有を行う。報告会は現場の担当者を招待してzoomで実施する。

など

【介護福祉実習の配慮】

今後の夏期休暇中の実習においては、状況の変化に応じて、現在可能である配属実習も、中止になる可能性があり、各大学が学内実習の対応に追われている状況である。秋学期の9月から学内学修プログラムに切り替えた学校もあるが、以下の内容を検討して実習している。中には、同じ施設に1学年全員を依頼して実施しているところもある。

・自転車や徒歩などで通い、公共交通機関を使わない。

・施設の敷地内に宿泊が可能な施設で行う。

・学生には無料でPCR検査を行う。

・実習前後の検温や体調管理を習慣づけさせている。

・マスク・フェイスガードは大学から支給する。

・実習にあたり保護者に実習に行く「承諾書」を書いてもらっている。

・「Will保険」の加入。

・巡回は訪問とオンラインを併用する。

など

その他、入学後の学習において、オンライン授業、ITCの活用等に関して、学生の中には不得手な学生もおり、学習への意欲や授業への参加や課題の提出が滞っている学生もいた。大学として学生をサポートする部署と連携して行っているところもあるが、最終的には、学生一人ひとりの個別対応が求められていた。

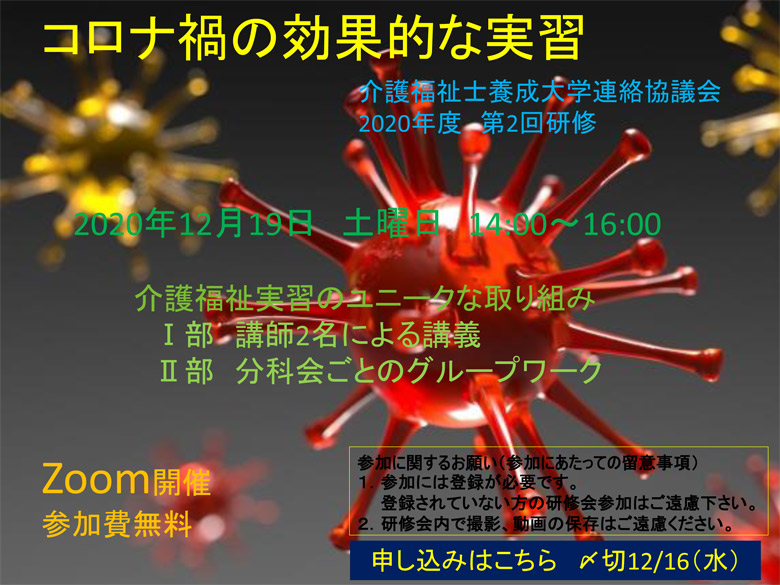

QRコードを読み込みウェーブフォームで申し込みができます。

QRコードを読み込みウェーブフォームで申し込みができます。