高校生の皆様へ、大学で介護を学ぶということの意味は?介護福祉士という仕事はどういう仕事?そのような疑問にお答えします。(北海道・東北ブロック作成)

高校生の皆様へ

大学で介護を学ぶということの意味は?

介護福祉士という仕事はどういう仕事?

そのような疑問にお答えします。

(北海道・東北ブロック作成)

大学で介護を学ぶということの意味は?

介護福祉士という仕事はどういう仕事?

そのような疑問にお答えします。

(北海道・東北ブロック作成)

▼下記画像をクリックすると拡大表示します。

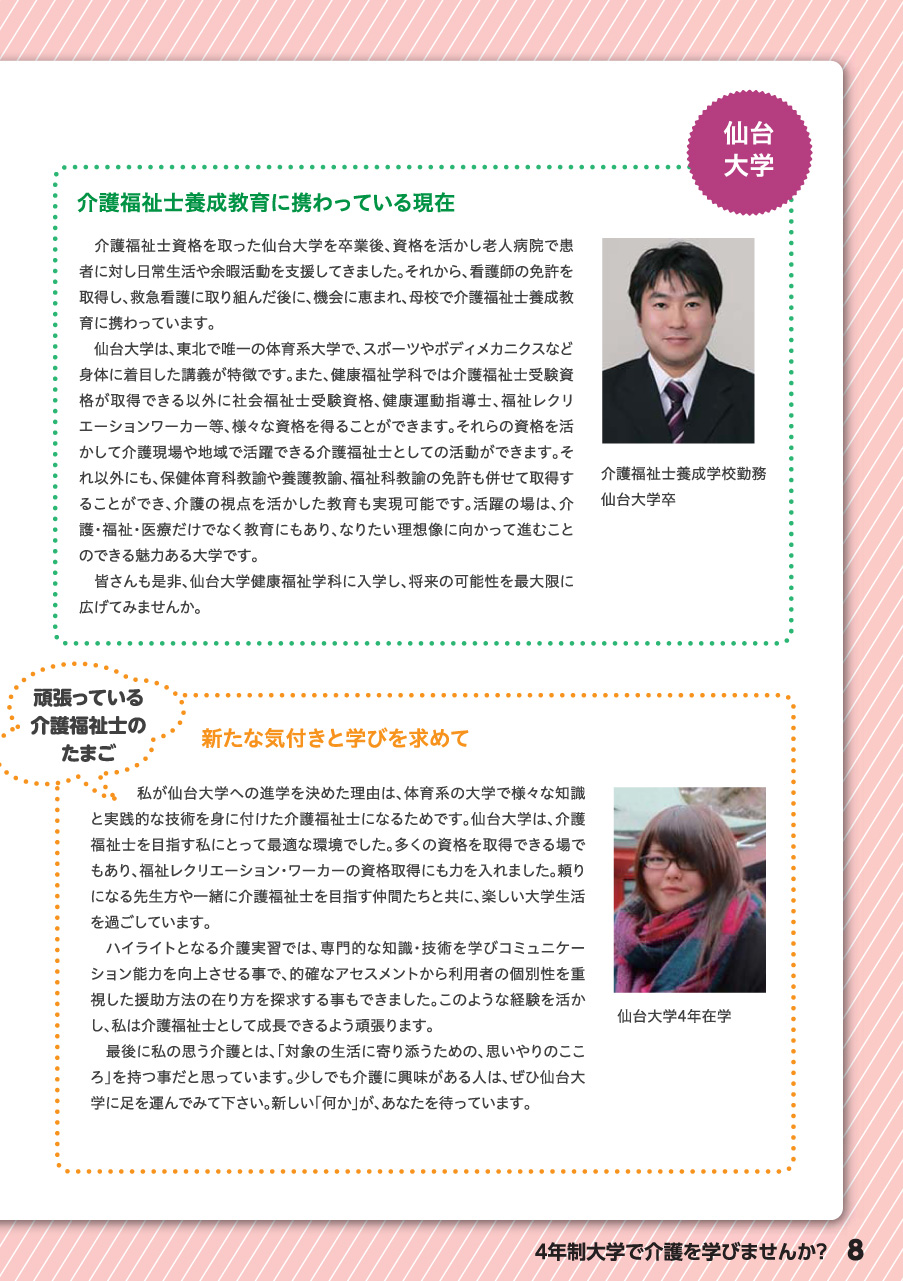

人の生活について広く学びたい人、誰かの役に立ちたい人、コミュニケーション能力を磨きたい人、ケアマネージャーとして活躍したい人、介護福祉の専門家になりたい人、介護福祉の先生になりたい人、あなたの道はここからはじまります。

薫風の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、介護福祉士養成大学連絡協議会規定第12条に則り、2016年度通常総会を開催する運びとなりました。総会終了後には、各ブロック部会も開催いたしますので、ぜひ多くのご出席をお願いいたします。

また午後には、下記のように研修会を企画いたしました。今回は、この度改正された『社会福祉士及び介護福祉士法』のテーマで、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室に、ご講演をお願いいたしました。この法改正によって養成大学では、現3年生から受験することになります。該当大学では、社会福祉士も両方受験する学生の受験対策を検討しなければなりません。これを機に求められる介護人材養成のなかでの介護福祉士養成大学の在り方を再検討したいと思います。

下記のご案内をご覧の上、出欠席についてFAXにてご連絡下さい。欠席の場合は委任の可否についてもご記入願います。ご多忙な時期とは存じますが、多くのご参加をお待ち申し上げております。

記

薫風の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、介護福祉士養成大学連絡協議会規定第12条に則り、2016年度通常総会を開催する運びとなりました。総会終了後には、各ブロック部会も開催いたしますので、ぜひ多くのご出席をお願いいたします。

また午後には、下記のように研修会を企画いたしました。今回は、この度改正された『社会福祉士及び介護福祉士法』のテーマで、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室に、ご講演をお願いいたしました。この法改正によって養成大学では、現3年生から受験することになります。該当大学では、社会福祉士も両方受験する学生の受験対策を検討しなければなりません。これを機に求められる介護人材養成のなかでの介護福祉士養成大学の在り方を再検討したいと思います。

下記のご案内をご覧の上、出欠席についてFAXにてご連絡下さい。欠席の場合は委任の可否についてもご記入願います。ご多忙な時期とは存じますが、多くのご参加をお待ち申し上げております。

記

| 1.日 時 | 2016年6月18日(土)10:30~16:00 |

| 2.会 場 | 目白大学新宿キャンパス 10号館10901教室ほか(別紙参照) |

| 3.日 程 | 10:00~10:30 受 付 10:30~11:30 介護福祉士養成大学連絡協議会通常総会(10901教室) 11:30~12:45 昼食休憩/地区ブロック部会 北海道・東北ブロック(A教室) 関東ブロック(B教室) 西日本ブロック(C教室) 12:45~13:45 休憩/全体会各ブロック報告 13:45~14:00 休 憩/受 付(研修会からの参加者のみ) 14:00~15:30 研修会(10901教室) テーマ 社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正 ~介護福祉士の資格取得に関する内容について~ |

| 4.参加費 | 正会員・個人会員…無料 非会員…参加者1名につき500円 学生…無料 ※学生証持参 昼食ご希望の方 1食1,300円(ご希望でない方は、近所に飲食店等がございませんので持参をお願いいたします) |

| 5.参加申込 | 別紙FAXにて6月10日(金)までにお申し込み下さい。 送付先番号:(03)5996-3145(目白大学 介護福祉教育支援室) |

| 6.お問合せ | 目白大学 介護福祉教育支援室(03)5996-3135(担当:浅野) |

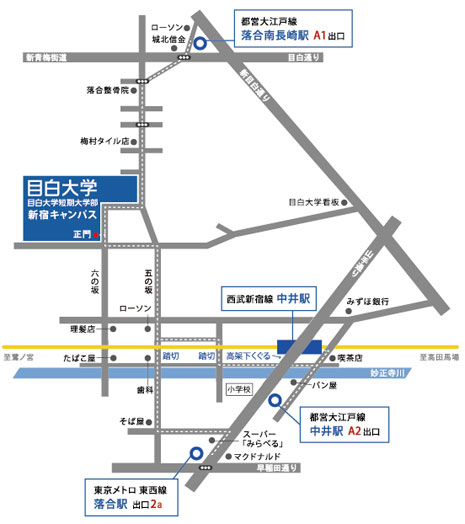

会場アクセスのご案内

【目白大学新宿キャンパスまでのアクセス】

新宿より 西武新宿線(各駅停車)にて中井駅下車徒歩10分(所要約25分)

山手線・西武新宿線高田馬場駅からタクシー(1100円で来られます)(所要約20分)

会場アクセスのご案内

【目白大学新宿キャンパスまでのアクセス】

新宿より 西武新宿線(各駅停車)にて中井駅下車徒歩10分(所要約25分)

山手線・西武新宿線高田馬場駅からタクシー(1100円で来られます)(所要約20分)

各駅からの詳細な地図は http://www.mejiro.ac.jp/access/ にアクセスするとpdfファイルがございます。

【中井駅から新宿キャンパス正門まで】

正門まで徒歩約10分(急な坂があります)

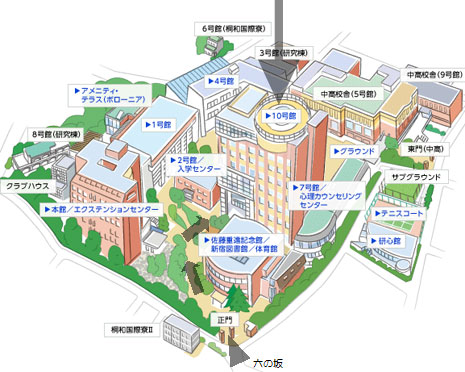

【新宿キャンパス内配置図】 会場(10号館)

各駅からの詳細な地図は http://www.mejiro.ac.jp/access/ にアクセスするとpdfファイルがございます。

【中井駅から新宿キャンパス正門まで】

正門まで徒歩約10分(急な坂があります)

【新宿キャンパス内配置図】 会場(10号館)

目白大学新宿キャンパス所在地

〒161-8539 東京都新宿区中落合4-31-1

10号館は正門を入って左の通路を進み、一番背の高い茶色い外壁の建物です。

目白大学新宿キャンパス所在地

〒161-8539 東京都新宿区中落合4-31-1

10号館は正門を入って左の通路を進み、一番背の高い茶色い外壁の建物です。

【日時】

2016年2月20日(土)13:30-16:00

【会場】

日本社会事業大学 介護実習棟(西武池袋線「清瀬」バス10分)

13:00 受付開始 介護実習棟の1階

【日時】

2016年2月20日(土)13:30-16:00

【会場】

日本社会事業大学 介護実習棟(西武池袋線「清瀬」バス10分)

13:00 受付開始 介護実習棟の1階

| 13:30 研修会開始 司会 東洋大学 渡辺裕美 コーディネーター 日本社会事業大学 下垣 光 ・目白大学 天野由以 13:35~14:05 講演(30分) 聖隷クリストファー大学 教授 太田 貞司 「地域包括ケアシステムにおける介護福祉士の役割 」 14:10~15:10 グループディスカッション(60分) 6人程度のグループに分かれて、持ち寄った資料をもとに、意見交換を行う。 ※参加者は、各自、A4用紙1枚程度の資料をまとめ、当日、50部持参。 資料の内容 『地域包括ケアシステムを学べる四年制大学介護福祉士の教育』 について、どんな実習プログラムをやってみたいか、どんな講義内容があったらよいか、未来志向で、自由に書いてみてください。実行可能性は問いません。 もちろん、今、実施している教育内容の紹介や報告も歓迎します。 全参加者の資料(グループメンバー以外の資料)は、参加者全員で分け合い、お持ち帰りいただきます。 15:15~16:00 全体まとめ ディスカション(45分) 今後の四年制大学における地域包括ケアシステムを学べる実習や講義内容について、各グループで討議された内容を報告し、意見交換する。 介護福祉士養成大学モデルカリキュラムについて考える。 16:00~17:00 情報交換会(自由参加) 研修終了後、一時間という短い時間ではありますが会場をお借りしました。 他大学の先生と、情報を共有したいという方はどうぞお残りいただき活発な意見交換をなさってください。協議会からの情報提供などについては特に予定しておりません。 |

|

【テーマ】 四年制大学で介護福祉を学ぶ意義 ~カリキュラム・教育内容の独自性を検討する~ ▼話題提供者 熊本学園大学教授 横山 孝子氏 岡山県立大学教授 谷口 敏代氏 東洋大学教授 本名 靖氏 ▼指定討論者 聖隷クリストファー大学教授 太田 貞司氏 正吉福祉会杜の風・上原施設長 斉藤 貴也 氏 ▼コーディネーター 下垣 光氏(日本社会事業大学教授) ★PDF★研修会のご案内はこちらへ |

| 2014介護福祉士養成大学連絡協議会 関東ブロック主催 研修会 |

| 【日時】 2014年12月7日(日)13:00~16:00 【会場】 東洋大学 朝霞キャンパス(埼玉県朝霞市岡48-1)情報棟 106教室 ※もより駅 東武東上線「朝霞台」またはJR武蔵野線「北朝霞」徒歩15分 12:30 受付開始 13:00 開会 司会 日本社会事業大学 下垣光 13:00 会長挨拶 介護福祉士養成大学連絡協議会長 00:00 目白大学 荏原順子 |

| 13:10~13:30 「四年制大学介護福祉士養成教育の独自性と教育方法緊急調査報告」 岡山県立大学・谷口敏代 十文字学園女子大学 宮内寿彦 |

| 13:30~16:00 「次世代へつなぐ四年制大学介護福祉士養成教育カリキュラム」 コーディネーター 東洋大学 渡辺裕美 <第1部 13:35~14:55 各大学のとりくみ状況> 四年制大学介護福祉士養成教育カリキュラム(各大学の教育課程表・実習プログラム・独自科目・教育方法の工夫 など)を発表(1大学発表15分+質疑5分) ① 13:35~13:55 東洋大学 本名靖・高野龍昭・八木裕子 (教育課程・介護実習プログラム・介護実習におけるMDSを使ったアセスメントとケアマネジメント・全学生事例のカンファレンス実施・災害介護についての授業) ② 13:55~14:15 十文字学園女子大学 宮内寿彦 (平成27年度全学改組による新学科のカリキュラムポリシー、介護福祉士養成課程の基本カリキュラム体系・教育課程・介護実習) ③ 14:15~14:35 目白大学 青木宏心・天野由以 (教育課程・実習プログラム・介護過程の授業におけるアセスメント技術の指導法) ④ 14:35~14:55 日本社会事業大学 田中由紀子 (教育課程・地域包括ケアシステム構築に向けた人材育成と在宅介護実習・IPW(lnterprofessiona1 Work)=「専門職連携実践」に求められる介護サービス提供方法論) <第2部15:10~16:00 ディスカション> 四年制大学における介護福祉士養成教育は、どこをめざし、どんなカリキュラムを組むべきか、発題をもとに、介護福祉士養成大学モデルカリキュラム”について考え、介護福祉士養成大学連絡協議会がこれからすすめていく方向性について意見交換 東洋大学 本名靖 介護福祉士モデルカリキュラム試案の提案 |

| 16:00 閉会 目白大学 天野由以 |

| ★参加申込:11月末までに御氏名・御所属をメールで申し込んでください。 ★参加費:介護福祉士養成大学連絡協議会員 無料/非会員1000円(どなたでもご参加ください) ★申込・問い合わせ先:東洋大学 渡辺裕美 hwatanabe@toyo.jp |